暦の上では春のはじまりとされる「立春(りっしゅん)」を迎えます。

まだ冷たい空気のなかにも、日差しのやわらかさや、木々が芽吹き始め、少しずつ季節の変化を感じる頃。

立春ならではのならわしがあり、昔の人々はこの日を、季節の節目として大切にしてきました。

━立春(りっしゅん)とは

立春は、二十四節気の最初にあたる節目の日。

旧暦では、立春から新しい年が始まると考えられてきました。

節分の翌日にあたり、新芽の茶摘みを行う八十八夜(はちじゅうはちや)や、風害から農作物を守るため神に祈願する二百十日(にひゃくとおか)など、この立春を起算として数えられています。

昔の人々にとって立春は、春の訪れを祝う日というより、一年のめぐりが切り替わる大切な節目でした。

そのため、立春には暮らしを整えるための、さまざまなならわしが生まれました。

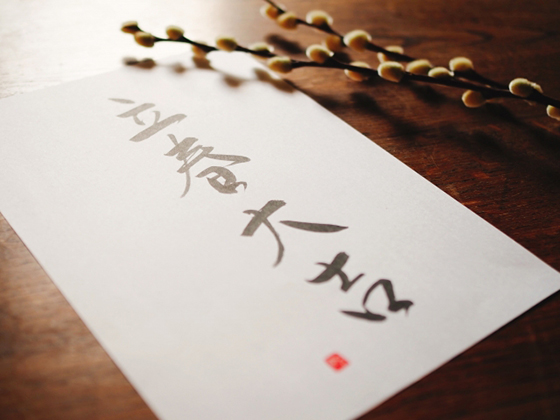

━立春大吉(りっしゅんだいきち)

「立春大吉(りっしゅんだいきち)」は、立春の日にかかげられてきた縁起の言葉。

一年の始まりに、福を招き、厄を遠ざける願いが込められています。

この四文字は、縦に書くと左右対称になることから、鬼が家に入っても、出ていくときも同じ文字に見え、

迷って去っていくと考えられてきました。

そのため、立春の朝に立春大吉と書いた札を玄関に掲げ、新しい年を清らかな気持ちで迎えるならわしが伝えられています。

━若水(わかみず)・福茶(ふくちゃ)

立春の早朝に汲む水を「若水(わかみず)」といい、一年で最も清らかな水とされてきました。

その若水でお茶を淹れ、無病息災を願っていただくのが「福茶(ふくちゃ)」です。

福茶は、いまでは正月にいただく縁起茶として知られていますが、古くは一年の始まりと考えられていた立春にも、節目の養生として飲まれてきました。

福茶には、松竹梅の「梅」にあたる縁起物として、邪気を払う梅干しや、よろこぶという言葉にかけて幸福を招く意味を持つ昆布、まめに健やかに過ごせるよう願いを込めた福豆などが用いられてきました。

こうしたおめでたい意味を持つ具材に、お湯やお茶を注ぎ、一緒にいただきます。

立春のならわしは、季節を先取りするためのものではなく、変化を静かに受け取るための知恵でした。

そんなやさしい時間を、今の暮らしにも…。

日本には、季節とともに暮らしてきた先人の智恵が数多く受け継がれています。これからのブログでは、季節の知恵やならわしをお届けしていきます。

季節を楽しみながら、無理なく“季節の養生”も日々の暮らしに取り入れてみてください。せんねん灸では、二十四節気に合わせたおすすめのお灸ポイントも紹介しています。ぜひ季節の養生にお役立てください。