お灸事典

安土桃山時代

1584年にポルトガルの神父ロレンソ・メヒカが母国に送った手紙には、「日本人は病気になった時に火のボタンを用いる」と記されていました。

「火のボタン」とは「お灸」のこと。「お灸」がはじめて海を渡ってヨーロッパに伝えられた時は、「火のボタン」と呼ばれていたのです。

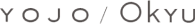

南蛮屏風

「火のボタン」がヨーロッパに紹介された

1550年に長崎の平戸にポルトガル船が来航し、日本とヨーロッパの交易が始まり、キリスト教の布教のため、多くの宣教師が日本にやってきました。

「火のボタン」の手紙には、次のようにつづられています。

「日本人は非常に健康的である。これは温暖な気候による。

日本人は少食で病気の原因となりやすい冷たい水は飲まない。病気になってもほとんど薬は用いず短時間で回復する。ただ日本人は薬草から作った「火のボタン」を用いる。」

常に元気で、病気になってもすぐ回復する日本人の健康を支えているのが「火のボタン」であると「お灸」を紹介したのです。

「火のボタン」はポルトガルにおいて大変興味を持たれ、大きな話題となりました。

「火のボタン」のニュースはさらに詳しく

宣教師として30年以上、戦国時代の日本でキリスト教の布教を続け、織田信長、豊臣秀吉から正式に日本での布教の許可を得たルイス・フロイス。

日本での布教活動を通して見た日本についての著書『日本史』や『日欧文化比較』の中で、「火のボタン」について、 「乾燥したある種の薬草を豆粒もしくはザクロ粒くらいにしてその上部に火をつけ肌の上に15個から20個くらい置く」と「お灸」の形状やその使い方まで詳細に記しています。

こうして「火のボタン」と呼ばれた「お灸」は、ヨーロッパにおいて次第にその姿をあらわすようになったのです。

ルイス・フロイス像

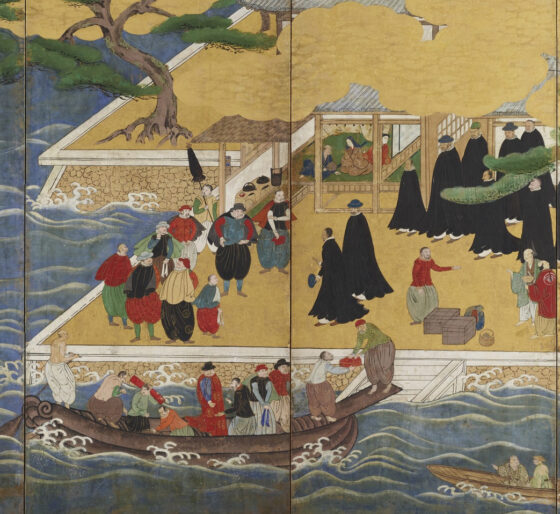

日葡辞書

火ボタンの薬草は「moxa」

さらに、1603年長崎で出版された『日葡辞書(にっぽじしょ)』には、日本語をヘボン式で表記し、その言葉の意味をポルトガル語で説明しています。

その中で、「やいと」「灸治」など、「お灸」に関する言葉と並んで、「火のボタン」に使う薬草として「もぐさ(moxa)」と表記され紹介されたのです。

こうして「火のボタン」としてセンセーショナルにヨーロッパに伝えられた「お灸」は、「もぐさを燃やす」という意味の「灸治療(moxibustion)」となり、現在に至るまで、さまざまな人々の手により世界に広まることになったのです。

南蛮屏風:出典 ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)を加工して作成

ルイス・フロイス像:写真提供 (一社)長崎県観光連盟

お灸を愛した偉人

“お灸をすえて身体の養生をしているので安心してほしい”

戦国三大英傑の一人、豊臣秀吉。

乱世を戦い抜く中で秀吉が有馬へ湯治(とうじ)に出かけるなど、温泉養生を好んだのは有名な話ですが、お灸も秀吉にとって自身の健康管理には欠かせないものでした。

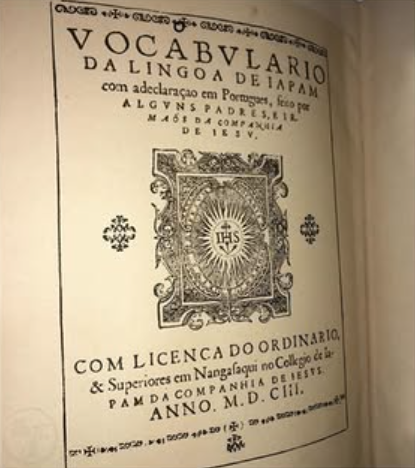

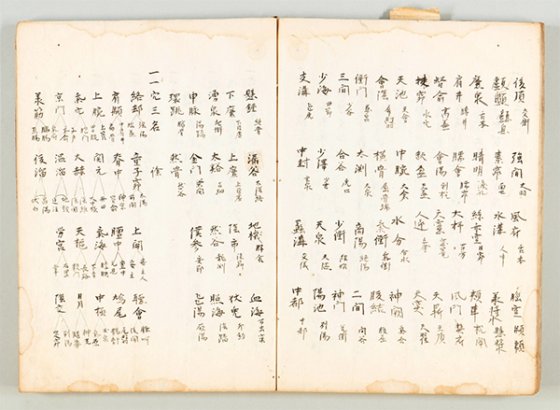

秀吉の主治医は、漢方医の曲直瀬道三(まなせ どうさん)。日本医学中興の祖と称され、戦国の名医として名高い道三は『鍼灸集要(しんきゅうしゅうよう)』という鍼灸書を著しています。

秀吉は道三の治療を受けることでお灸への関心を高めるきっかけになりました。

そんな秀吉は生涯に出した文書が約7千通ともいわれる無類の筆まめといってもいい武将。お灸に関する手紙も数多く残されています。

その一つ、天正18年(1590)に秀吉が北条氏直(ほうじょう うじなお)を相手に小田原城を攻め入った際に正室ねねに宛てた手紙には、

“我等も、やいとうまていたし、み(身)のようしよう(養生)候まま、きつかひ(気遣)候ましく候”

「自分も『やいとう(お灸)』をすえてまで身体の養生をしているので心配しないで欲しい」と記されています。

また、秀吉はお灸を自分の健康維持に役立てるだけでなく、周囲の人々にもすすめていました。

側室の茶々(ちゃちゃ)に送った手紙には、体調を崩した茶々がお灸をすえたことを「まんそく申ハかりなく候(=大いに満足です)」と褒めたとか。

そしてもう一人の側室・松丸殿(まつのまるどの)へは、こんな手紙も残されています。

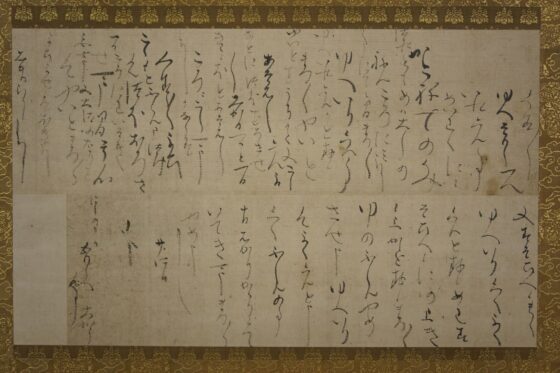

“ゆへいり候ハん事、まつ/\やいとあそはし候ハんよし、(中略)くすし/\よひ候て、つほおろさせ可申候間、其心候て、やいとまつ/\しまいらせ候へく候、又すそひへ候まゝ、ゆへいり候ハヽ、よく候ハんと存候、めわすそひへ候に仍、上き候上かと存候、まつ/\ゆのふしんやめさせ申、ゆへいり候てよく候ハんと申候”

※「/\」=ひらがなの繰り返しの「くの字点」

「温泉へ入るのは、まず灸をしてからがいいと思います。医者を呼んで、灸のツボを決めさせるのがいいでしょう。

そういうふうにして、灸をまずおやりなさい。あなたは、冷え症で足腰が冷えるから、湯へ入るのはいいことと思います。

あなたの目の患いも、足腰が冷えて頭へ血がのぼるせいでしょうから」

この内容は文禄3年(1594)頃、大坂城西の丸に住み、当時、目を患っていた側室の松丸殿に対し、湯治とお灸をすすめるというもの。

松丸殿の健康をこまごまと思いやり、入浴やお灸の仕方まで指示するその文面からは、人情深い秀吉の人柄を偲ばせます。

生涯に多くの手紙を書いた秀吉。

その中でも正室ねねや側室たちに送った手紙からは、彼女たちに対する気遣いや細やかな愛情を感じさせるとともに、秀吉がいかにお灸を信頼していたかが垣間見られます。

過酷な戦国の世を駆け抜ける中で、秀吉にとってお灸とは家族を思いやる心の表れであり、日頃の心身を癒す大切なものだったのです。

『豊臣秀吉画像』(真田宝物館所蔵)

『松丸殿画像』(総本山誓願寺:提供)