お灸事典

鎌倉〜室町時代

「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」

百人一首にもお灸の「もぐさ」が詠み込まれているのです。

百人一首

百人一首は、鎌倉時代の『新古今和歌集』の選者でもあり、この時代の代表的な歌人 藤原定家が晩年に、万葉の時代から鎌倉時代までの代表的な歌人100人と、その秀歌を集めたもの。

天智天皇の「秋の田の かりほのいほの とまをあらみ わが衣手(ころもで)は 露にぬれつつ」に始まって鎌倉時代の順徳院の「ももしきや 古きのきばの しのぶにも なほあまりある 昔なりけり」までの時代時代を彩った家人と歌が集められています。

小倉百人一首

百人一首が小倉百人一首と呼ばれるのは、百人一首の選定にあたり定家が嵯峨嵐山の小倉山にあった別荘でその作業をしていたことからで、今も嵯峨や嵐山には百人一首ゆかりの地としてあちこちに歌碑が建っています。

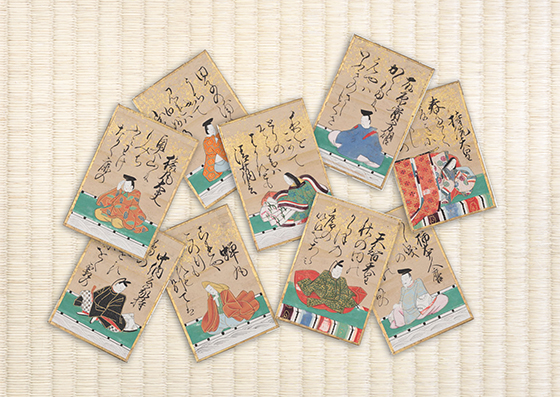

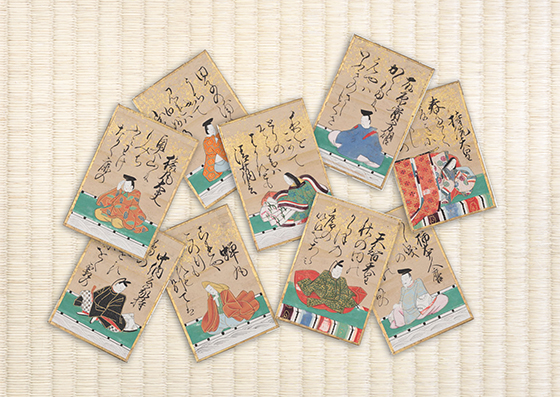

かるたになった百人一首

百人一首が、現在のように絵札(読み札)と字札(取り札)からなるかるたのかたちになったのは、江戸時代。 ポルトガルからかるたが伝えられたことがきっかけです。

当時の公家たちに人気となり、百人一首の上の句(5・7・5)を読み札とし、下の句(7・7)を取り札とする百人一首のカルタのかたちが生まれました。

当時の絵札は、金箔や金砂子を散りばめた美しいものでした。

百人一首は恋の歌

百人一首は恋の歌とよく言われますが、100首のうち43首が恋の歌です。

この時代、女性は簾の中、気持ちを伝える手段として歌を送ることが多かったため、百人一首に選ばれた歌にも恋の歌が多いのでした。

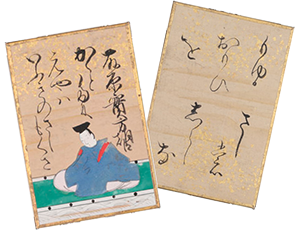

かくとだに

恋の歌でよく知られている歌に「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」があります。

詠み人は藤原実方朝臣(ふじわらのさねかた)、かの源氏物語の主人公光源氏のモデルの一人とも伝えられた、恋多き人。

これほどあなたのことを思っているのに言えません。

伊吹山のさしも草のように燃えている私の思いをあなたは知らないでしょうね。

と、思いのたけをお灸に用いるもぐさの火に託して歌っているのです。

さしも草とは、お灸の原料「もぐさ」のこと。 実方朝臣が生きた平安時代中期には、すでに、お灸のもぐさが燃える火に自分の燃える気持ちを託して歌にするほど、よくお灸が使われていたのです。

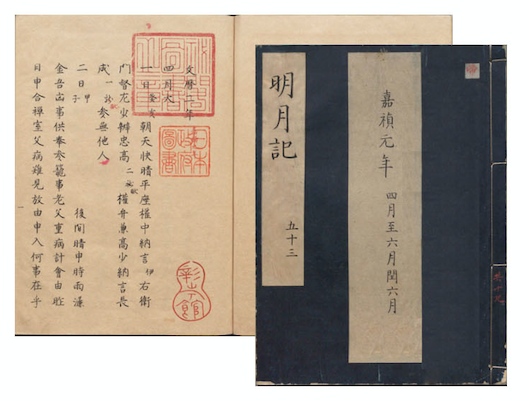

百人一首の選者である藤原定家の残した日記『明月記』にも、お灸のことが記されています。

百人一首の聖地 近江神宮

滋賀県大津市の近江神宮は、百人一首の一番にあげられている天智天皇を祭神としていることもあって、今では百人一首の聖地とされ、毎年7月に行われる(全国高等学校かるた選手権大会)は、かるた甲子園として知られています。

お灸を愛した偉人

“来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや 藻塩(もしお)の 身もこがれつつ”

“どんなに待っても来ない人を待ち続け、松帆(まつほ)の浦の夕凪(ゆうなぎ)の頃に焼く藻塩(もしお)のように、私の心も恋焦がれていることでしょう”

印象的な情景に心情を重ねて詠んだこの趣深い歌は、『小倉百人一首』に収められている藤原定家の一首。

藤原定家は平安末期から鎌倉時代初期の公家・歌人で、『新古今和歌集』や『小倉百人一首』の撰者としても知られています。

歌壇(歌人たちによって形成される社会)の指導者としても活躍し、新古今時代を代表する歌人でもあった定家の歌や歌論は、後世へも影響を及ぼすほど多くの功績を残しています。

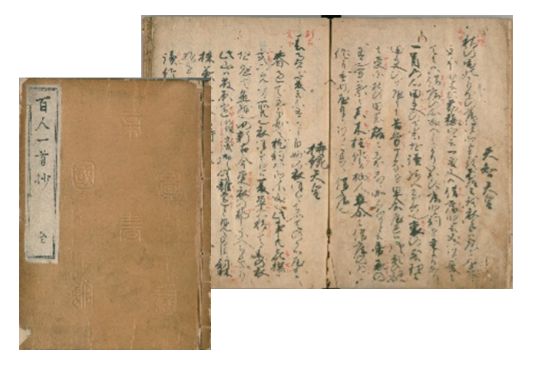

しかし、幼少期は麻疹や天然痘などの病に苦しみ、生涯にわたってぜんそくや手足の関節の痛みといった持病を患っていた定家。そこで、持病の治癒のためにしばしばお灸をしていたという記述が、定家が書いた日記『明月記』(治承4〜嘉禎元年/1180〜1235)に残されています。

“早旦に貞行朝臣来たる。胻足此の間猶腫れ増気あり。之を見しめ灸点を加え了んぬ。

堪へ難しと雖も即ち灸を腹に二所加ふ。巨闕胃管卅一壮。膝の下徳鼻三里の上、骨を絶てて三十一を連なる。“

“早朝に侍医(じい)である和気貞行(わけのさだおみ)が来た。すねの腫れがひどいため、お灸をした。(以下省略)”

70歳で書いたこの日記には、「巨闕」「胃管」「徳鼻」「三里」など、お灸をすえたツボの名前も出てきます。

『明月記』は定家が19歳で書き始め、鍼灸に関する記載が初出するのは建仁2年(1202)の時。それ以降、嘉禎元年(1235)の33年の間に、55日分の鍼灸の話が記載されていることを見ると、定家がいかにお灸を愛好していたかがうかがえます。

病弱だった定家ですが、80歳で天寿を全うしました。当時としては驚くほど長命だった定家の健康を支えたのは、お灸だったのかもしれません。

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyohaku/A%E7%94%B2531?locale=ja)

“つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて…”

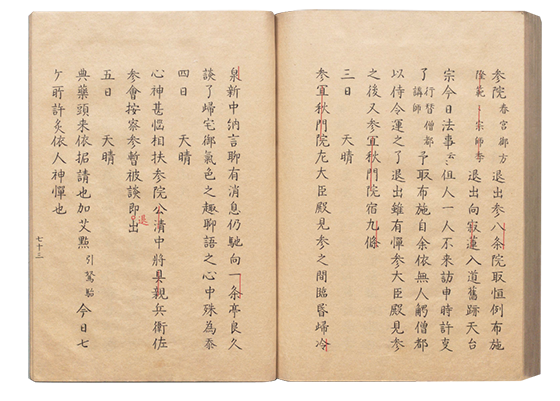

『徒然草』は『方丈記』『枕草子』と並んで日本三大随筆にあげられています。

吉田兼好は、鎌倉時代の歌人であり随筆家。

全243段からなる『徒然草』は、兼好が日常生活の中で見聞きしたこと、気になったことなどを筆のおもむくままに記しています。

その第148段には、

“四十以後の人、身に灸を加へて、三里を焼かざれば、上気の事あり。必ず灸すべし。”

「40過ぎの人は、カラダにお灸をすえた時に、三里に灸をしておかないとのぼせることがある。必ず灸をすべきである」と記しています。

この文章から、お灸が当時日常的に使われていたことが伺えます。

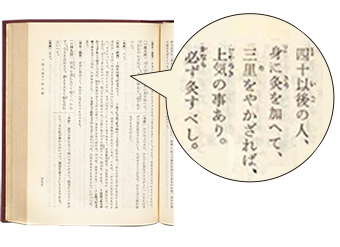

兼好の生きた鎌倉時代は、新仏教の時代でした。

法然、親鸞、栄西、道元、日蓮、一遍がそれぞれの宗派をひらいたのです。

そして、茶道を日本に伝えたとされる栄西をはじめ、それぞれが中国から仏教の教えとともに湯液(今の漢方薬)、灸法などを日本に伝えました。

僧医 梶原性全(かじわらしょうぜん)による灸法を記した医学書『万安方(まんあんぽう)』や『頓医抄(とんいしょう)』が著されるなど、僧が仏の教えをひろく伝えるとともに灸治療を行く先々で行なったこともあり、庶民の間にお灸が広まった時代でもあったのです。

『徒然草』は、お灸の歴史を語る上で、鎌倉時代のお灸事情が読み取れる貴重な書でもあるのです。

兼好法師像(法印生明印)

西尾 実 校注 , 安良岡 康作 校注 「新訂 徒然草」、岩波文庫、1928年12月

西尾 実 校注 , 安良岡 康作 校注 「新訂 徒然草」、岩波文庫、1928年12月

兼好法師像 江戸時代 神奈川県立金沢文庫

法然上人像:慶應義塾(センチュリー赤尾コレクション)

親鸞聖人像:奈良国立博物館 収蔵品データベース

佐成謙太郎 著『徒然草全講』,明治書院,1957. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1666316 (参照 2024-10-25)