お灸事典

明治時代

『風俗三十二相』

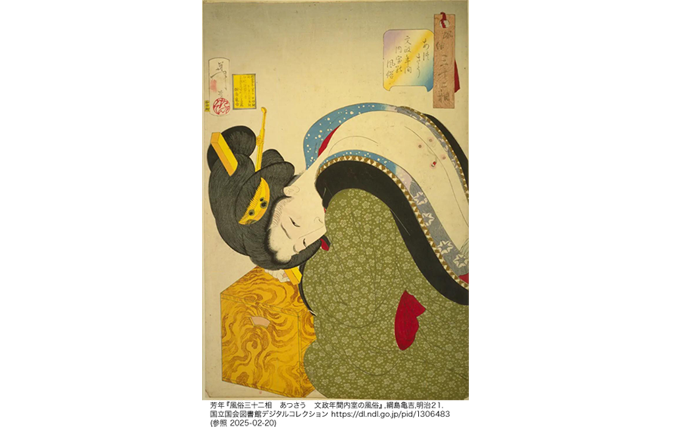

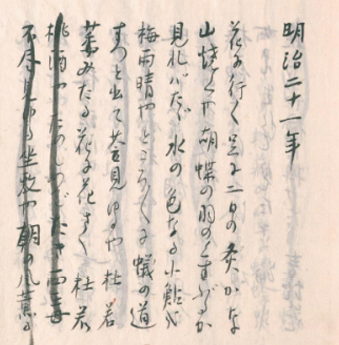

『風俗三十二相(ふうぞくさんじゅうにそう)』は、浮世絵師の月岡芳年(つきおかよしとし)が明治21年(1888年)に発表した大判錦絵のシリーズ。江戸時代の寛政年間から明治時代に至るまでの各時代のさまざまな階層・年齢の女性たちの姿が全32枚(目録を含むと33枚)で描かれています。

浮世絵師・月岡芳年

月岡芳年は嘉永3年(1850年)に歌川国芳(うたがわ くによし)に入門し、さまざまなジャンルの浮世絵を幅広く描いており、美人画もその一つ。その中でも『風俗三十二相』は後世において芳年の美人画の集大成ともいわれています。

「○○そう」な姿

「三十二相」とは、仏が備えている32の優れた身体的特徴を意味する仏教用語のこと。本作は“そう”という読みに掛けて、「嬉しそう」「眠そう」「あったかそう」といった題名とともに、各作品の女性たちが「○○そう」な姿で描かれています。

あつそう

明治21年(1888年)に描かれた「あつそう 文化年間内室の風俗」は、お灸をする女性を描いた作品です。文化年間は江戸時代後期になり、当時お灸は民間療法として盛んに行われていました。また、「もぐさ」を1回分ずつ小分けにした「切りもぐさ」も登場し、その使いやすさからいっそう人気が高まったといわれています。

作品の女性も「切りもぐさ」を用いて、慣れた様子で着物を前後逆に着て背中を丸めてお灸をする姿からも、日頃からお灸に親しんでいた様子が感じられます。

『風俗三十二相』は、単なる肖像画としての美人画ではなく、女性たちの生き生きとした表情や普段の暮らしを表現した風俗史料としても貴重なものでもあり、この一枚からも日々の暮らしの中でお灸が行われ、愛好されてきたことを伝えてくれます。

お灸を愛した偉人

頭痛はげしく暇を乞ひて灸治に行んとす

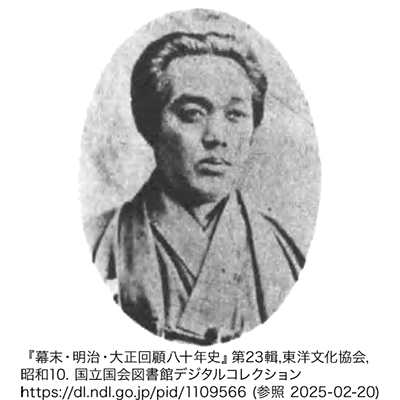

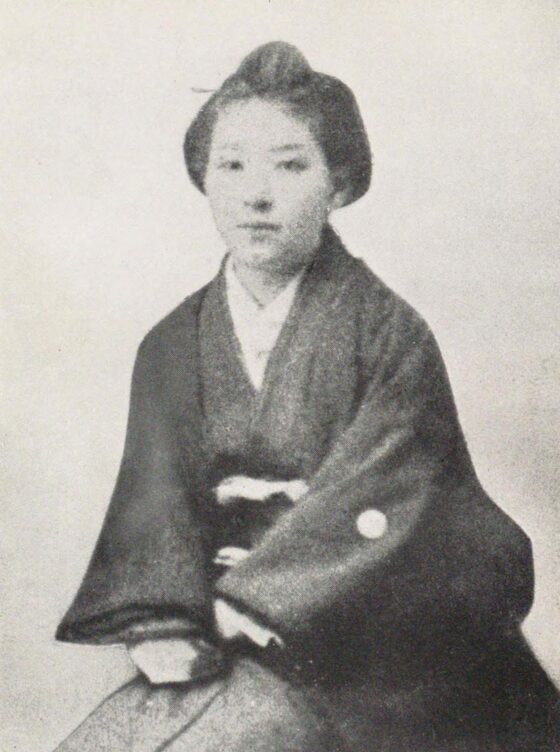

明治5年(1872年)生まれ。日本で初めての女流作家(職業女性作家) 樋口一葉。

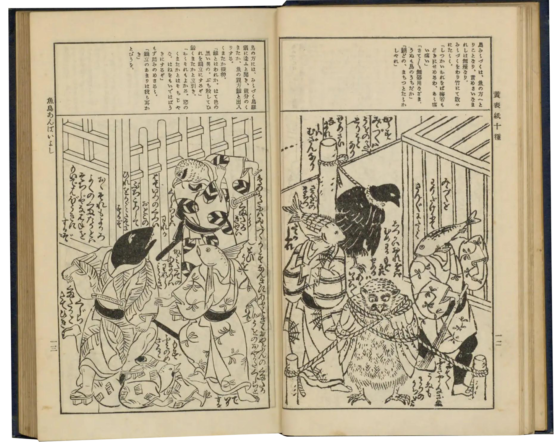

15歳にして和歌の塾「萩の舎」に入門。翌年には発会で最高点の和歌を発表するなど、幼い日から絵入りの読物『黄表紙』を読み『万葉集』や『古今和歌集』に親しんでいた一葉の文学的才能は、早くも芽生えはじめていたのです。

しかし、17歳にして父を失った一葉は母と妹の三人で仕立物の内職にはげむ毎日でした。

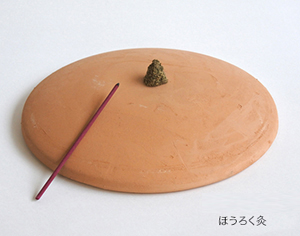

『黄表紙』

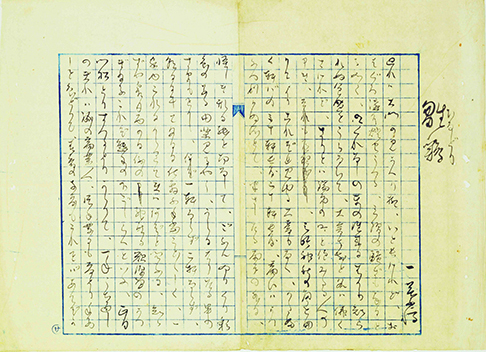

『たけくらべ』未定稿 所蔵:山梨県立文学館

明治時代に生きる女性を描いた一葉

一葉の暮らしのまわりには、つらい境遇の中でけなげに生きる女性や、苦労に苦労を重ねながら生きる女性たちの姿がありました。

「これが人生、人生がこれ、いやだ嫌だ」と言いながらもひたむきに生きる女性たちを、「文学でなぐさめ、はげます」ことこそ、自分の目指す道と、日々机に向かう一葉だったのです。

そして生まれたのが『にごりえ』『たけくらべ』。

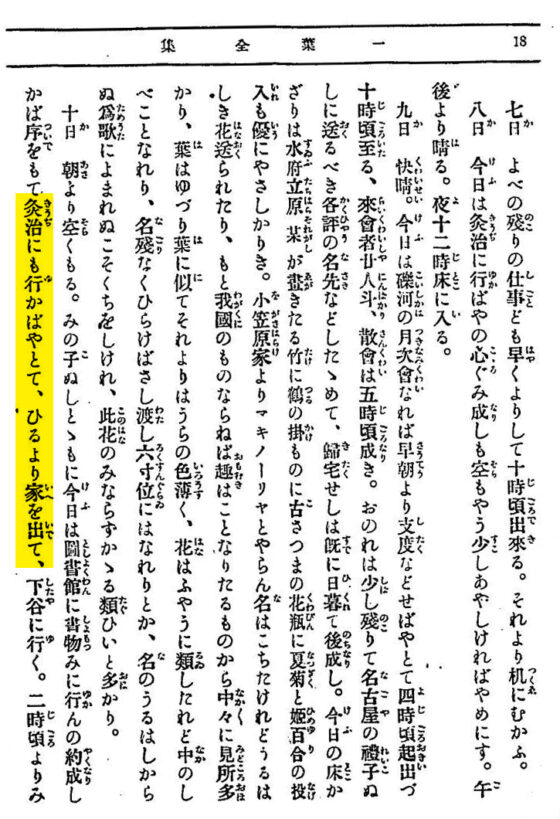

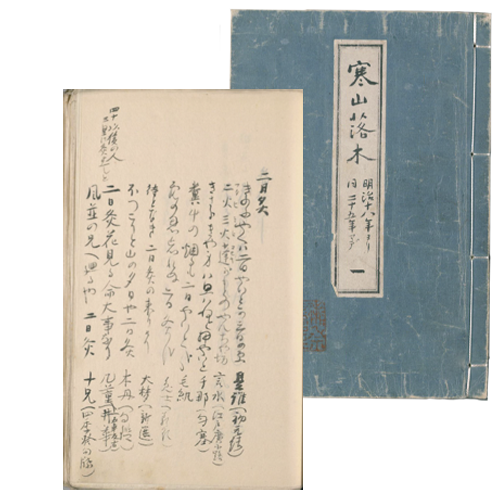

『一葉日記』

一葉には10代の終わりから書き始めた40冊ともいわれる日記があります。

その中には、日々ひどくなる頭痛、肩こり、そのための灸治に通う一葉の姿が随所に登場します。

“灸治にも行かはやとて、ひるより家を出て下谷に行く”

“頭痛はげしく暇を乞ひて灸治に行んとす”

“9時頃より灸治に行。50人計(ばかり)待合して10時頃終る”

一葉にとって、もはやお灸は欠かせない生活の一部となっていたようです。

日々、頭痛 肩こりに悩まされる一葉を、お灸がなぐさめ、机に向う気力をふるいたたせる強い味方でもあったにちがいありません。

『一葉日記』

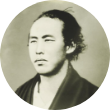

樋口一葉

女流作家 樋口一葉

そして20歳にして処女作『闇桜』が雑誌に掲載されました。

たちまち注目を集め、原稿依頼が続くなか『にごりえ』『たけくらべ』『うつせみ』『十三夜』など、後に「奇跡の14ヶ月」と呼ばれるスピードで次々と傑作を発表したのです。

『一葉日記』は、純粋な表現者としての視点で綴られた日記文学の最高峰と高く評価され、教科書にも採用されています。

明治29年(1896年)、小説22編、短歌4000首、そして『一葉日記』を残して一葉は生涯を閉じたのでした。

平成16年(2004年)、神功皇后についで二人目の女性として、お札の肖像にもなっています。

生涯、頭痛や肩こりに悩まされながらも、お灸に助けられて数々の傑作を残し、女流作家の道を切りひらいたのでした。

樋口一葉肖像:『現代日本文学全集』第9篇,改造社,昭和6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2627917 (参照 2025-03-10)

武笠三 [校]『黄表紙十種』,有朋堂書店,昭2. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1223282 (参照 2025-03-10)

樋口一葉 (夏子) 著『一葉全集』前編 日記及書簡文範,博文館,明45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/871804 (参照 2025-03-10)

樋口一葉肖像:出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

“花に行く足に二日の灸(やいと)かな”

愛媛県松山市に生まれた正岡子規は、明治時代を代表する文学者の一人。

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」という彼が残した俳句を、きっと誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

俳句、随筆、評論など、さまざまな分野で革新をもたらし、ありのままを描写する写生文という表現スタイルを確立するなど、34年という短い人生の中で残した功績は大きく、のちの近代文学に多大な影響を与えました。

子規は生涯のうちに2万以上もの俳句を詠んだといわれ、その中にはお灸に関する俳句が19句も残されています。前述の一句がその一つ。

“花に行く足に二日の灸(やいと)かな”

俳句の春の季語として用いられた「二日灸」。二日灸とは、旧暦の2月2日、8月2日にお灸をすると効果が倍になり、その年を無病息災で過ごせると考えられていました。まだまだ寒い冬の時期にお灸をし、健やかに春を迎えて花見に行くのを楽しみにしている気持ちが伝わってくる一句です。

そして、子規の幼少期の思い出とお灸が重なり合う一句もあります。

“婆々様の顔をしぞ思ふ二日灸”

“二日灸ばゞ様の顔ありありと”

子規が子どもの頃から東京へ遊学する時まで、子規をことさらかわいがって育てたおばあさん(曽祖父の後添い)から二日灸をしてもらうのが習わしだったとか。小さな頃は痛さに耐えていたお灸も、大人になった今ではおばあさんの顔とともに思い出す懐かしいひとときだったのでしょう。

また、お灸に使われる蓬(よもぎ)は春に芽吹く植物であり、春の季語。子規の句の中には、蓬とお灸とを絡めて詠んだ句もあり、楽しげな様子が伝わってきます。

“草餅のこゝは灸の名所哉”

“灸にする餅にする蓬摘みにけり”

子規の日々の暮らしの中でお灸は体を癒すだけでなく、心も癒し、季節の訪れを告げる大切なものだったに違いありません。

“先日送ったお守りは届いたか、口養生をせよ。

お灸はすえたか。今は自分で気をつけないといけないよ”

幕末という歴史の舞台を駆けぬけた坂本龍馬。

19歳の時、剣道修行のために生まれ故郷の土佐を離れ、江戸の千葉道場に入門した龍馬。

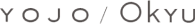

ふるさと土佐に住むお姉さんが、龍馬へ送った手紙の一節です。

12歳にして母をなくした龍馬を、母親代わりに育てたのは19歳離れた姉と、3歳年上の姉の2人でした。

なかでも3歳年上の姉は、早くから薙刀を始めて武術をよく習い、学問に励む人でした。

幼い頃から泣き虫、弱虫だった龍馬を水泳で鍛え、武術の相手をしたり、龍馬に読み書きを教え、何事もやりとげることの大切さを教えたりしたのは、2人の姉たちだったのです。

すっかりたくましくなって、江戸に旅立った龍馬とはいえ、土佐に住む姉たちにとっては気になることばかり。

というのも当時の平均寿命は35〜45歳といわれ、志半ばにして病に倒れた若者も少なくなかった時代。出世のためには、健康の維持が欠かせない時代だったのです。

2人の姉たちは、食べ物に気をつけ日々のお灸を欠かさぬようにと、龍馬を励ましたのです。

しかし、江戸に到着した龍馬を迎えたのは、日本の歴史をゆるがす「黒船来航」でした。

250年近くにわたって鎖国をつづけてきた日本に、4隻の軍艦でやってきたペリーが日本に開国を求めてきたのです。

18歳の多感な龍馬にとって黒船の衝撃は、彼の一生を運命づける出来事でした。

アメリカから開国を迫られた日本は海外、世界を相手にしていかなければならない、大きな時代の変化を強く感じた龍馬は28歳の時、土佐藩を脱藩し、再び江戸に向かいました。

“日本を今一度せんたくいたし申候”

龍馬は姉たちにこの手紙を送り、志を同じくする勝海舟に弟子入りし、やがて新しい日本の国づくりという大望に向かって走り出したのでした。

幕末という激動の時代、自らの進む道に向かってまっすぐ進んだ龍馬。

その行動を支えたのは、姉たちが龍馬へ言い聞かせた「食事に気をつけ、お灸をすえる」アドバイス、養生法を守りつづけたことでした。

『近世名士写真』其2,近世名士写真頒布会,昭10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3514947 (参照 2024-10-25)

坂本龍馬関係資料 高松千鶴より龍馬あて:国立文化機構所蔵品統合検索システムより加工

田中一貞 編『万延元年遣米使節図録』,田中一貞,1920. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1920856 (参照 2024-10-25)

「土用にして灸を据うべき頭痛あり」

文学者であり、俳人でもあった夏目漱石のよく知られる俳句です。

土用灸は夏の季語。

江戸時代、夏の暑さをのりきるために、土用にお灸をする夏の養生法です。

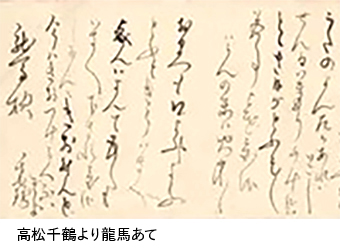

この土用の日に、お寺などでは、火のついた「もぐさ」をのせたほうろくを頭に置く、ほうろく灸加持も行われます。

『吾輩は猫である』『坊ちゃん』『三四郎』『それから』『門』などで知られる夏目漱石は、日本を代表する作家であり、英文学者、次々と名作を発表しました。

漱石は胃潰瘍 神経衰弱、頭痛をはじめさまざまな病気に悩まされ、お灸は日常欠かせないもの、俳句にも詠むほど漱石にとって大切だったのです。

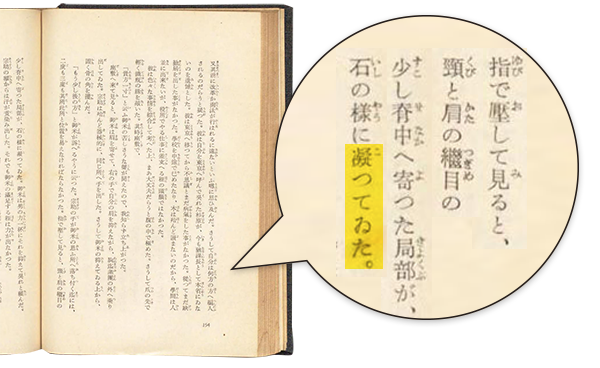

「肩がこる」は漱石から

ちなみに「肩がこる」という言葉は夏目漱石によってはじめて使われたといわれています。

それまで「肩が張る」という言葉が使われていましたが、漱石は、名作『門』の中で “指でおしてみると、頸と肩の継目の少し背中へ寄った局部が、石のように凝っていた。”

と記したのが、「肩がこる」という言葉が使われたはじまりとされているのです。

その詳細な肩こりの説明からも、漱石が日々お灸を愛用していたことが伺えるのです。

夏目鏡子 述 ほか『漱石の思ひ出』,改造社,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1226187 (参照 2024-10-23)

夏目漱石 著『吾輩ハ猫デアル』上,大倉書店,明治38. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13046229 (参照 2024-10-25)

夏目漱石 著『漱石全集』第六巻,漱石全集刊行会,昭和11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1883236 (参照 2024-10-25)