お灸事典

お灸を愛した偉人

“又、能ク按摩シ、又、灸ヲ据ウ。”

(また、疲れた人にはよく按摩をして、お灸をすえてあげていた。)

『良寛禅師奇話(りょうかんぜんじきわ)』より

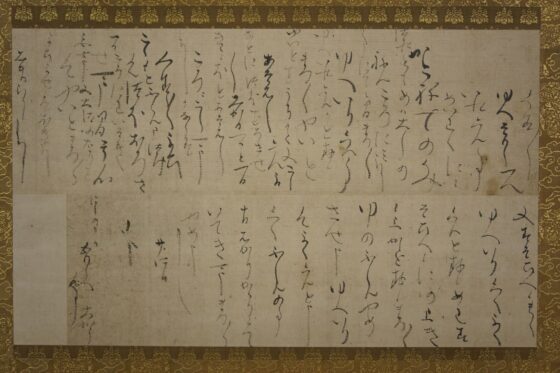

「良寛さん」または「良寛和尚(りょうかんおしょう)」の名で親しまれる良寛は、曹洞宗の托鉢僧(たくはつそう)として、生涯を通して寺を構えず、妻子を持たず、清貧の思想を貫き、慈愛に生きた僧侶です。

越後出雲崎(現在の新潟県三島郡出雲崎町)の町名主の家に生まれながらも、その家督を捨てて18歳で出家し、禅僧となりました。その後、備中玉島(現在の岡山県倉敷市)の円通寺で17年余り修行し、諸国を行脚して39歳の時に越後に帰郷しました。

良寛 銅像

清原ひとし 著『子供と良寛さま : 繪物語』

帰郷後は、山中の簡素な庵で暮らし、托鉢(たくはつ)によって毎日の食を得て、座禅をしたり、昼間は子どもたちと遊んだり、庵に帰っては詩や和歌を詠んだりして過ごしたといいます。

学はありながらも難しい説法は一切せず、人に分け隔てなく、常に温かな心遣いで接しました。

良寛が托鉢に来ることを、人々は心待ちにしていたそうです。

そんな良寛と人々との交流の様子がうかがえるのが、良寛の日々の姿を書き留めた史料『良寛禅師奇話』。そこにはこんな逸話が残されています。

“師、能ク人ノ為ニ病ヲ看、飲食起居ニ心ヲ尽ス。又、能ク按摩シ、又、灸ヲ据ウ。人、明日我ガ為ニ灸ヲセヨト云フ。師、明日ノコトト云ヒテ、敢テ諾セズ。軽諾、信少ナキガ為カ、又、生死、明日ヲ期セザルノ故カ”

(大意――良寛禅師は托鉢の途中でも、病人がいると聞くと看病し、その病人の飲食や日常生活の様子に気を使っていた。また、疲れた人にはよく按摩をして、お灸をすえてあげていた。人から「明日もまた来て、お灸をすえてくれないか」と言われると、良寛禅師は「明日のことは……」と言葉を濁して快諾することはなかった。軽々しく約束するのは信用の置けない行為ということなのか、あるいは、自分が生きているのか死んでいるのか明日になってみないと分からない、という理由からなのだろうか)

相馬御風 著『良寛百考』

良寛堂

書き留めたのは、晩年の良寛と親しかった解良栄重(けらえいじゅう)です。良寛が村の人々にお灸をすえる様子や、良寛の誠実な人柄をよく伝えてくれています。そこから感じられるのは、良寛がすえるお灸が、人々の苦しい生活を忘れさせるいっときの癒しだったということ。心身の不調を緩和してととのえるというお灸の効能はさることながら、お灸をすえるといういたわりの心、思いやりの心も人々に元気を与えていたのでしょう。

清原ひとし 著『子供と良寛さま : 繪物語』,フタバ書院成光館,1943.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1735783 (参照 2025-04-11)

相馬御風 著『良寛百考』,厚生閣,1943. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1880002 (参照 2025-04-11)

頭痛はげしく暇を乞ひて灸治に行んとす

明治5年(1872年)生まれ。日本で初めての女流作家(職業女性作家) 樋口一葉。

15歳にして和歌の塾「萩の舎」に入門。翌年には発会で最高点の和歌を発表するなど、幼い日から絵入りの読物『黄表紙』を読み『万葉集』や『古今和歌集』に親しんでいた一葉の文学的才能は、早くも芽生えはじめていたのです。

しかし、17歳にして父を失った一葉は母と妹の三人で仕立物の内職にはげむ毎日でした。

『黄表紙』

『たけくらべ』未定稿 所蔵:山梨県立文学館

明治時代に生きる女性を描いた一葉

一葉の暮らしのまわりには、つらい境遇の中でけなげに生きる女性や、苦労に苦労を重ねながら生きる女性たちの姿がありました。

「これが人生、人生がこれ、いやだ嫌だ」と言いながらもひたむきに生きる女性たちを、「文学でなぐさめ、はげます」ことこそ、自分の目指す道と、日々机に向かう一葉だったのです。

そして生まれたのが『にごりえ』『たけくらべ』。

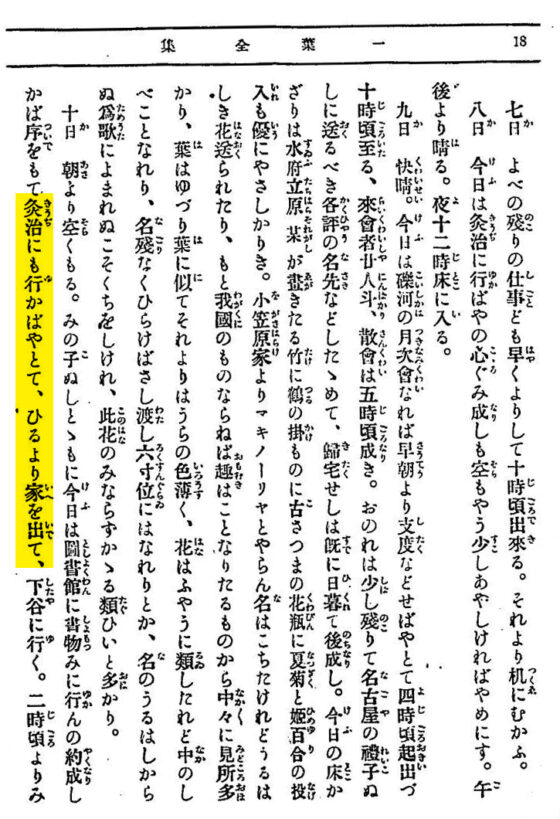

『一葉日記』

一葉には10代の終わりから書き始めた40冊ともいわれる日記があります。

その中には、日々ひどくなる頭痛、肩こり、そのための灸治に通う一葉の姿が随所に登場します。

“灸治にも行かはやとて、ひるより家を出て下谷に行く”

“頭痛はげしく暇を乞ひて灸治に行んとす”

“9時頃より灸治に行。50人計(ばかり)待合して10時頃終る”

一葉にとって、もはやお灸は欠かせない生活の一部となっていたようです。

日々、頭痛 肩こりに悩まされる一葉を、お灸がなぐさめ、机に向う気力をふるいたたせる強い味方でもあったにちがいありません。

『一葉日記』

樋口一葉

女流作家 樋口一葉

そして20歳にして処女作『闇桜』が雑誌に掲載されました。

たちまち注目を集め、原稿依頼が続くなか『にごりえ』『たけくらべ』『うつせみ』『十三夜』など、後に「奇跡の14ヶ月」と呼ばれるスピードで次々と傑作を発表したのです。

『一葉日記』は、純粋な表現者としての視点で綴られた日記文学の最高峰と高く評価され、教科書にも採用されています。

明治29年(1896年)、小説22編、短歌4000首、そして『一葉日記』を残して一葉は生涯を閉じたのでした。

平成16年(2004年)、神功皇后についで二人目の女性として、お札の肖像にもなっています。

生涯、頭痛や肩こりに悩まされながらも、お灸に助けられて数々の傑作を残し、女流作家の道を切りひらいたのでした。

樋口一葉肖像:『現代日本文学全集』第9篇,改造社,昭和6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2627917 (参照 2025-03-10)

武笠三 [校]『黄表紙十種』,有朋堂書店,昭2. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1223282 (参照 2025-03-10)

樋口一葉 (夏子) 著『一葉全集』前編 日記及書簡文範,博文館,明45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/871804 (参照 2025-03-10)

樋口一葉肖像:出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

“春夏秋冬 灸をすえて、病気にならないよう常常心がけよ”

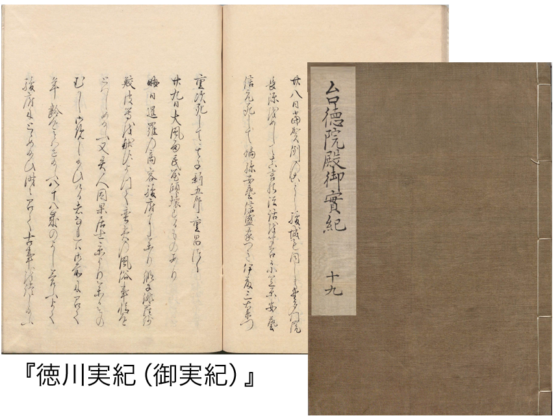

第3代将軍として、200年続く江戸幕府の基礎を築いたといわれる徳川家光。祖父の徳川家康は自分の幼名である竹千代の名を与えるほど、孫である家光の誕生を大いに喜んだと伝えられています。

しかし、家光は生来の病弱で、3歳の時に医者もさじを投げ出すほどの大病にかかるものの、家康が調合した薬で奇跡的に回復をとげたとか。また、家光の父・徳川秀忠が家光の弟である国松に家督を継がせようとした時も、家康自らがこれを阻止し、家光を3代将軍にすると決めたこともあり、家光は終生、家康を崇拝したといわれています。

常に家康を尊敬した家光ですが、祖父と相反することがありました。それがお灸。

家康はお灸嫌いで知られていますが、家光は大のお灸愛好家。

“九日、三卿諸大名出仕す。この日春日局生身魂の御膳を献ず。また御灸あり。”

“十一日、尾水両卿諸大名まうのぼる。御灸あり。”

“十二日、大名登営す。御灸きのふに同じ。”

江戸幕府の公式史書『徳川実紀(御実紀)』には、家光が毎日のようにお灸をした様子が記されており、いかに家光がお灸をするひとときを大切にしていたのかがうかがえます。

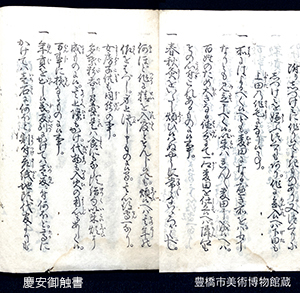

また、家光がお灸を好んだことが影響したのかも?と思わせる法令が、ちょうど家光の時代に発令されています。それは、慶安2年(1649)の家光の時代に江戸幕府が発令した、農民に対する決まり事を定めた文書「慶安御触書(けいあんのおふれがき)」(※現在は幕府法令がどうかは諸説あり)のこと。その中にはこんな一文が登場します。

“春秋灸をいたし、煩候ハぬ様ニ常ニ心掛へし、何程作ニ精を入度と存候ても、煩候てハ其年の作りをはつし、身上つふし申ものに候間、其心得専一なり、女房・子供も同然の事”

「春夏秋冬 灸をすえて、病気にならないよう常常心がけよ。どれほど農業に励もうともしても、病気になってはその年の生産が上がらず、財産をつぶすことになるから、お灸をすえるという心がけは大切であり、女房子供もおなじことである」

その内容は、お灸を毎日の暮らしに取り入れよという市井の人々の健康を思いやる法令です。その背景にはお灸の大切さを実感する家光の時代の空気が反映されているようです。

徳川家光像:東京大学史料編纂所所蔵

『光将軍徳川家累代像附累系』東京都立中央図書館 所蔵

“来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや 藻塩(もしお)の 身もこがれつつ”

“どんなに待っても来ない人を待ち続け、松帆(まつほ)の浦の夕凪(ゆうなぎ)の頃に焼く藻塩(もしお)のように、私の心も恋焦がれていることでしょう”

印象的な情景に心情を重ねて詠んだこの趣深い歌は、『小倉百人一首』に収められている藤原定家の一首。

藤原定家は平安末期から鎌倉時代初期の公家・歌人で、『新古今和歌集』や『小倉百人一首』の撰者としても知られています。

歌壇(歌人たちによって形成される社会)の指導者としても活躍し、新古今時代を代表する歌人でもあった定家の歌や歌論は、後世へも影響を及ぼすほど多くの功績を残しています。

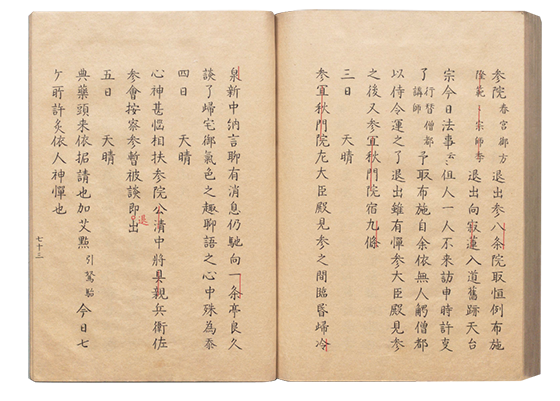

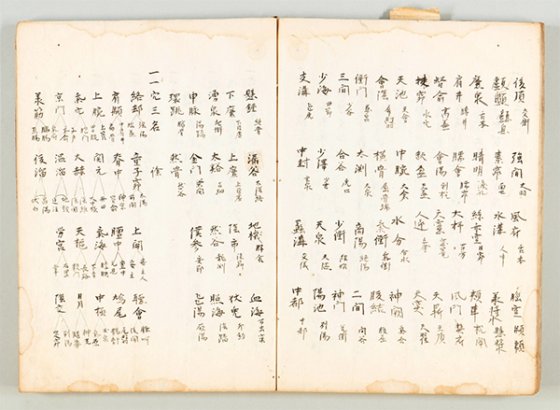

しかし、幼少期は麻疹や天然痘などの病に苦しみ、生涯にわたってぜんそくや手足の関節の痛みといった持病を患っていた定家。そこで、持病の治癒のためにしばしばお灸をしていたという記述が、定家が書いた日記『明月記』(治承4〜嘉禎元年/1180〜1235)に残されています。

“早旦に貞行朝臣来たる。胻足此の間猶腫れ増気あり。之を見しめ灸点を加え了んぬ。

堪へ難しと雖も即ち灸を腹に二所加ふ。巨闕胃管卅一壮。膝の下徳鼻三里の上、骨を絶てて三十一を連なる。“

“早朝に侍医(じい)である和気貞行(わけのさだおみ)が来た。すねの腫れがひどいため、お灸をした。(以下省略)”

70歳で書いたこの日記には、「巨闕」「胃管」「徳鼻」「三里」など、お灸をすえたツボの名前も出てきます。

『明月記』は定家が19歳で書き始め、鍼灸に関する記載が初出するのは建仁2年(1202)の時。それ以降、嘉禎元年(1235)の33年の間に、55日分の鍼灸の話が記載されていることを見ると、定家がいかにお灸を愛好していたかがうかがえます。

病弱だった定家ですが、80歳で天寿を全うしました。当時としては驚くほど長命だった定家の健康を支えたのは、お灸だったのかもしれません。

出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyohaku/A%E7%94%B2531?locale=ja)

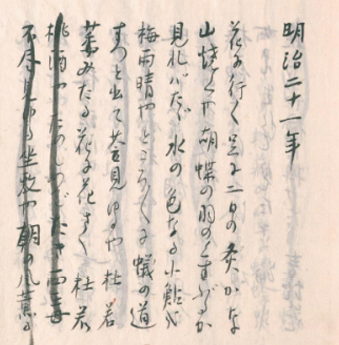

“花に行く足に二日の灸(やいと)かな”

愛媛県松山市に生まれた正岡子規は、明治時代を代表する文学者の一人。

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」という彼が残した俳句を、きっと誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

俳句、随筆、評論など、さまざまな分野で革新をもたらし、ありのままを描写する写生文という表現スタイルを確立するなど、34年という短い人生の中で残した功績は大きく、のちの近代文学に多大な影響を与えました。

子規は生涯のうちに2万以上もの俳句を詠んだといわれ、その中にはお灸に関する俳句が19句も残されています。前述の一句がその一つ。

“花に行く足に二日の灸(やいと)かな”

俳句の春の季語として用いられた「二日灸」。二日灸とは、旧暦の2月2日、8月2日にお灸をすると効果が倍になり、その年を無病息災で過ごせると考えられていました。まだまだ寒い冬の時期にお灸をし、健やかに春を迎えて花見に行くのを楽しみにしている気持ちが伝わってくる一句です。

そして、子規の幼少期の思い出とお灸が重なり合う一句もあります。

“婆々様の顔をしぞ思ふ二日灸”

“二日灸ばゞ様の顔ありありと”

子規が子どもの頃から東京へ遊学する時まで、子規をことさらかわいがって育てたおばあさん(曽祖父の後添い)から二日灸をしてもらうのが習わしだったとか。小さな頃は痛さに耐えていたお灸も、大人になった今ではおばあさんの顔とともに思い出す懐かしいひとときだったのでしょう。

また、お灸に使われる蓬(よもぎ)は春に芽吹く植物であり、春の季語。子規の句の中には、蓬とお灸とを絡めて詠んだ句もあり、楽しげな様子が伝わってきます。

“草餅のこゝは灸の名所哉”

“灸にする餅にする蓬摘みにけり”

子規の日々の暮らしの中でお灸は体を癒すだけでなく、心も癒し、季節の訪れを告げる大切なものだったに違いありません。

“私個人の観察によると、日本ではこの方法が一般に用いられている”

この言葉は、日本研究の先駆者だったドイツ医師・シーボルトが、自著『Nippon』で鍼灸について紹介した時の一文です。

江戸時代後期に来日し、長崎で医学や生物学を伝えたドイツ医師のシーボルト。

彼は日本に近代西洋医学を日本に伝えるとともに、科学的な視点で日本の文化や自然などを調査し、ヨーロッパに日本を広く紹介したことで知られています。

シーボルトは意欲的にさまざまな日本の文化や社会について調査を行うなか、門弟たちとともに長崎・出島に植物園を作りました。

シーボルトは当時、ヨーロッパに東洋の生薬を導入することも考えていたといわれたことから、園には多くの薬草を含む植物が1400種類以上を植栽。日本の民間療法に用いられた薬草類の資料として、“もぐさ”に関しての記載も残されています。

また、幕府鍼科医師だった石坂宗哲(いしざか そうてつ)とは、東西の医学を通して交流を図り、協力関係を築いていました。

石坂はシーボルトの帰郷時に『鍼灸知要一言(しんきゅうちよういちげん)』をはじめ、『九鍼之図説大略(きゅうしんのずせつたいりゃく)』『灸法略説(きゅうほうりゃくせつ)』『鍼灸説約(しんきゅうせつやく)』といった鍼灸学に関する本を献上。

その後、シーボルトは20年余をかけ、膨大な日本研究を『Nippon』『日本植物誌』『日本動物誌』として出版しました。

そして、『Nippon』の第2巻・第4編には鍼灸医学についての解説をはじめ、「艾の効用について」という題名で灸法の論文を紹介しています。

生涯を日本研究に捧げたシーボルトに、日本の伝統医学だった鍼灸が与えた影響は計り知れません。そして、彼の功績により鍼灸が世界に認知されるきっかけとなりました。

シーボルト肖像画(キヨソネ筆):シーボルト 記念館 提供

“お灸をすえて身体の養生をしているので安心してほしい”

戦国三大英傑の一人、豊臣秀吉。

乱世を戦い抜く中で秀吉が有馬へ湯治(とうじ)に出かけるなど、温泉養生を好んだのは有名な話ですが、お灸も秀吉にとって自身の健康管理には欠かせないものでした。

秀吉の主治医は、漢方医の曲直瀬道三(まなせ どうさん)。日本医学中興の祖と称され、戦国の名医として名高い道三は『鍼灸集要(しんきゅうしゅうよう)』という鍼灸書を著しています。

秀吉は道三の治療を受けることでお灸への関心を高めるきっかけになりました。

そんな秀吉は生涯に出した文書が約7千通ともいわれる無類の筆まめといってもいい武将。お灸に関する手紙も数多く残されています。

その一つ、天正18年(1590)に秀吉が北条氏直(ほうじょう うじなお)を相手に小田原城を攻め入った際に正室ねねに宛てた手紙には、

“我等も、やいとうまていたし、み(身)のようしよう(養生)候まま、きつかひ(気遣)候ましく候”

「自分も『やいとう(お灸)』をすえてまで身体の養生をしているので心配しないで欲しい」と記されています。

また、秀吉はお灸を自分の健康維持に役立てるだけでなく、周囲の人々にもすすめていました。

側室の茶々(ちゃちゃ)に送った手紙には、体調を崩した茶々がお灸をすえたことを「まんそく申ハかりなく候(=大いに満足です)」と褒めたとか。

そしてもう一人の側室・松丸殿(まつのまるどの)へは、こんな手紙も残されています。

“ゆへいり候ハん事、まつ/\やいとあそはし候ハんよし、(中略)くすし/\よひ候て、つほおろさせ可申候間、其心候て、やいとまつ/\しまいらせ候へく候、又すそひへ候まゝ、ゆへいり候ハヽ、よく候ハんと存候、めわすそひへ候に仍、上き候上かと存候、まつ/\ゆのふしんやめさせ申、ゆへいり候てよく候ハんと申候”

※「/\」=ひらがなの繰り返しの「くの字点」

「温泉へ入るのは、まず灸をしてからがいいと思います。医者を呼んで、灸のツボを決めさせるのがいいでしょう。

そういうふうにして、灸をまずおやりなさい。あなたは、冷え症で足腰が冷えるから、湯へ入るのはいいことと思います。

あなたの目の患いも、足腰が冷えて頭へ血がのぼるせいでしょうから」

この内容は文禄3年(1594)頃、大坂城西の丸に住み、当時、目を患っていた側室の松丸殿に対し、湯治とお灸をすすめるというもの。

松丸殿の健康をこまごまと思いやり、入浴やお灸の仕方まで指示するその文面からは、人情深い秀吉の人柄を偲ばせます。

生涯に多くの手紙を書いた秀吉。

その中でも正室ねねや側室たちに送った手紙からは、彼女たちに対する気遣いや細やかな愛情を感じさせるとともに、秀吉がいかにお灸を信頼していたかが垣間見られます。

過酷な戦国の世を駆け抜ける中で、秀吉にとってお灸とは家族を思いやる心の表れであり、日頃の心身を癒す大切なものだったのです。

『豊臣秀吉画像』(真田宝物館所蔵)

『松丸殿画像』(総本山誓願寺:提供)

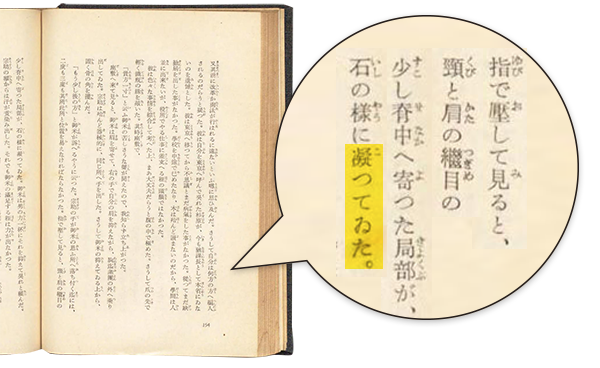

「土用にして灸を据うべき頭痛あり」

文学者であり、俳人でもあった夏目漱石のよく知られる俳句です。

土用灸は夏の季語。

江戸時代、夏の暑さをのりきるために、土用にお灸をする夏の養生法です。

この土用の日に、お寺などでは、火のついた「もぐさ」をのせたほうろくを頭に置く、ほうろく灸加持も行われます。

『吾輩は猫である』『坊ちゃん』『三四郎』『それから』『門』などで知られる夏目漱石は、日本を代表する作家であり、英文学者、次々と名作を発表しました。

漱石は胃潰瘍 神経衰弱、頭痛をはじめさまざまな病気に悩まされ、お灸は日常欠かせないもの、俳句にも詠むほど漱石にとって大切だったのです。

「肩がこる」は漱石から

ちなみに「肩がこる」という言葉は夏目漱石によってはじめて使われたといわれています。

それまで「肩が張る」という言葉が使われていましたが、漱石は、名作『門』の中で “指でおしてみると、頸と肩の継目の少し背中へ寄った局部が、石のように凝っていた。”

と記したのが、「肩がこる」という言葉が使われたはじまりとされているのです。

その詳細な肩こりの説明からも、漱石が日々お灸を愛用していたことが伺えるのです。

夏目鏡子 述 ほか『漱石の思ひ出』,改造社,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1226187 (参照 2024-10-23)

夏目漱石 著『吾輩ハ猫デアル』上,大倉書店,明治38. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13046229 (参照 2024-10-25)

夏目漱石 著『漱石全集』第六巻,漱石全集刊行会,昭和11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1883236 (参照 2024-10-25)

“つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて…”

『徒然草』は『方丈記』『枕草子』と並んで日本三大随筆にあげられています。

吉田兼好は、鎌倉時代の歌人であり随筆家。

全243段からなる『徒然草』は、兼好が日常生活の中で見聞きしたこと、気になったことなどを筆のおもむくままに記しています。

その第148段には、

“四十以後の人、身に灸を加へて、三里を焼かざれば、上気の事あり。必ず灸すべし。”

「40過ぎの人は、カラダにお灸をすえた時に、三里に灸をしておかないとのぼせることがある。必ず灸をすべきである」と記しています。

この文章から、お灸が当時日常的に使われていたことが伺えます。

兼好の生きた鎌倉時代は、新仏教の時代でした。

法然、親鸞、栄西、道元、日蓮、一遍がそれぞれの宗派をひらいたのです。

そして、茶道を日本に伝えたとされる栄西をはじめ、それぞれが中国から仏教の教えとともに湯液(今の漢方薬)、灸法などを日本に伝えました。

僧医 梶原性全(かじわらしょうぜん)による灸法を記した医学書『万安方(まんあんぽう)』や『頓医抄(とんいしょう)』が著されるなど、僧が仏の教えをひろく伝えるとともに灸治療を行く先々で行なったこともあり、庶民の間にお灸が広まった時代でもあったのです。

『徒然草』は、お灸の歴史を語る上で、鎌倉時代のお灸事情が読み取れる貴重な書でもあるのです。

兼好法師像(法印生明印)

西尾 実 校注 , 安良岡 康作 校注 「新訂 徒然草」、岩波文庫、1928年12月

西尾 実 校注 , 安良岡 康作 校注 「新訂 徒然草」、岩波文庫、1928年12月

兼好法師像 江戸時代 神奈川県立金沢文庫

法然上人像:慶應義塾(センチュリー赤尾コレクション)

親鸞聖人像:奈良国立博物館 収蔵品データベース

佐成謙太郎 著『徒然草全講』,明治書院,1957. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1666316 (参照 2024-10-25)

“灸は身をやくものにあらず、心に灯りをともすものなり”

お大師さんと今も親しみをこめて呼ばれる空海は、平安時代を代表する僧の一人であるとともに、文章の達人であり、教育者、科学者そして優れた書家でもありました。

空海が弘法大師と呼ばれるのは、後に天皇から功績や徳のある高僧として「大師」の号が送られたからです。

現在の香川県で生まれた空海は、31歳の時、遣唐使として唐に渡り、2年で密教を学び帰国しました。

仏教だけではなく、天文 土木 建築 漢方 医療についての知識と多くの文献を持ち帰り、全国さまざまな地をめぐり人々に仏の道をとくとともに、お灸の素晴らしさを伝えていったのです。

そして空海は42歳の時、四国に四国霊場をひらきました。

今、お遍路さんで知られる「四国八十八ヶ所霊場巡り」は徳島県の霊山寺を起点に、空海ゆかりのお寺などをめぐる全長約1400 kmの道。

かつては修行のための道でしたが、江戸時代から「お大師さん」を慕い、「お大師さん」とともに歩き、旅をする人が巡るようになったのです。

このお大師さんの道をたどる人を地元では、古くからお遍路さんと呼び、宿や食事などでもてなす「お接待」という風習が今もつづけられています。四国は弘法大師の生誕地、ふるさとであり、お灸が盛んだったことから、お遍路さんへの「お灸接待」もあるのです。

四国のみならず、日本全国へ広め、伝えたお灸は、1000年を超えて今に受け継がれ、人々の健康を支えつづけています。

弘法大師像:国立文化財機構所蔵品統合検索システム

『四国遍路御詠歌道中記』,新居田政五郎,明12.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/819367 (参照 2024-10-25)