お灸事典

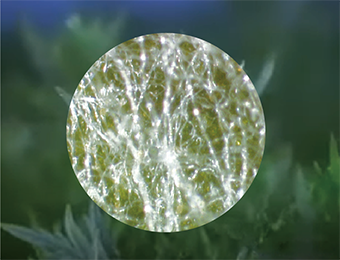

芭蕉の旅の筆記用具

「行く春や鳥啼き(なき)魚の目は泪(なみだ)」この句を旅立ちの句として「奥の細道」の旅をスタートさせた松尾芭蕉にとって墨壷と筆を入れる筆筒がセットになった携帯用の筆記用具である「矢立」は欠かせない旅の道具でした。

「矢立」の本来の由来

「矢立」は、その名の通り本来矢を立てておく道具のこと。

鎌倉時代の頃になると、武士は矢を立てたまま携行する「箙(えびら)」と呼ばれる武具を腰につけていました。

そしてこの箙に小さな引き出しをつけ、戦で使う筆記用具として、小型の硯(ずずり)を入れていたことから、この硯のことを「矢立の硯」と呼んでいたのが「矢立」のはじまりとされています。

江戸時代になって「矢立」は

本来、墨は筆を使うときに硯で磨る(する)ものでした。江戸時代、庶民の旅がブームになると、墨や筆が旅先でもすぐ使えるようにすることが、必要になってきました。そこで登場したのが「もぐさ」。

「もぐさ」は、墨をたっぷり含むことができるため「もぐさ」に墨を含ませ墨つぼに入れておくと墨は乾燥せず又こぼれることもないことから重宝されたのです。

そしてこの墨つぼと筆入れが一体になった柄杓型(ひしゃくがた)の「矢立」が生まれました。

「矢立」の進化

そして旅の道具として欠かせないものとなった「矢立」。

最初は単なる旅の筆記用具でしたが、やがて使う人が増えるに従って「矢立」は用途と美が求められるようになったのです。

商人向けとしてソロバンがついたもの、金や銀の重さを量る秤のついたもの、方位磁石のついたものなども生まれ、さらに素材も木、竹、銀、銅、蒔絵(まきえ)がほどこされた「矢立」など、工芸品といえるような美しいものまで登場しました。

そして「矢立」は

明治時代に入ると万年筆が輸入され、より便利な携行用の筆記用具が普及するとともに、「矢立」は姿を消したのでした。

そして現代、「矢立」は和の筆記用具として、そのデザインの多様さや美しさから、外国人のコレクターがとても多いのです。

お灸に使われる「もぐさ」は「印泥(いんでい)」にも使われています。

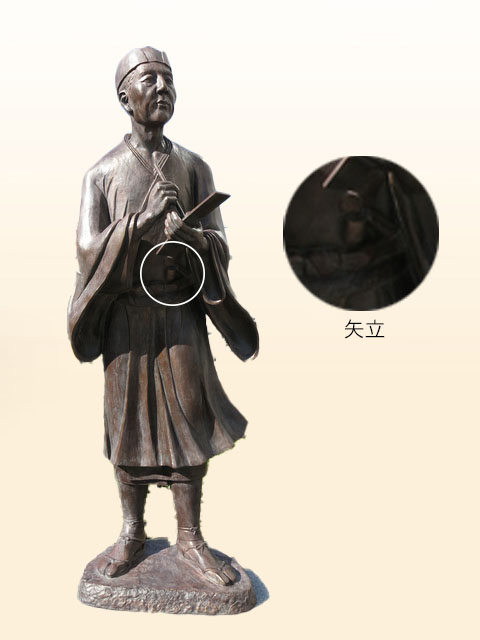

「印泥」とは、印鑑を押す時に使う朱肉のルーツ。今、朱肉といえばスポンジなどに朱色の顔料をしみ込ませたものが一般的ですが、印泥は書とか絵画などに落款(らっかん)として押すときなどに使います。

「もぐさ」が「印泥」に使われるわけ

「印泥」は、中国で古くから賢者の石と呼ばれる美しい朱色の鉱物「辰砂(しんしゃ))の微粒子と、「もぐさ」を粘りのある油で練り合わせたもので、今でもほとんど中国で作られています。

お灸に使う「もぐさ」をさらに精製を重ねた「極上もぐさ」を使うことで、朱色がほどよい量だけ印につくため、印を押したときの印影がディテールまで鮮やかになります。そしていつまでもその朱の色が変わらないのが「印泥」なのです。普通の朱肉と違って油で練り上げられているため、粘りがありペースト状なので「印泥」の名で呼ばれてきたのです。

「印」の歴史

「印」の歴史は古く、古代メソポタミア(約6000年前)では商人が商品を入れる粘土の容器に「中身」「容量」「行き先」などの目印として記号や絵を押したのがはじまり。

容器の粘土が乾く前に石や金属に彫った目印の印を押しつけていたのです。この目印の印は後に文字の発明につながったのではないかと考えられています。

「印泥」の歴史

中国では古くから書の道具である筆、すみ、硯、紙を「文宝四宝」と呼びこだわりがありました。そのため書や絵に押す印にもこだわりがあり、古代中国で生まれた篆書体(てんしょたい)と呼ばれる文字を美しくレイアウトし、石や木などに彫り「印泥」を使って押す篆刻にも篆書体の繊細な文字をきれいに再現するためにも、「もぐさ」は欠かせなかったのです。

篆書体という文字

この篆書体と呼ばれる文字は、北九州で発掘された漢の皇帝から送られた純金の金印に彫られている「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」の書体がそれで、日本で最古の印といわれ古くは政府などの官印としても使われてきました。

今も日本では、パスポートの表紙の日本国旅券の文字は篆書体です。

「印泥」を使って押された篆書体の、鮮やかな朱色の文字の美しさは書や絵を引き立てる役割も果たしてきたのです。

「篆刻」とは

本来、篆書体の文字を石などに彫ることを篆刻と呼びますが、今ではその工程だけでなく、

印影(いんえい)を鑑賞することも篆刻と呼びます。「日展」の第五科「書」の中に「篆刻」部門もあり、墨の書の並んだ一角に朱色もあざやかな「篆刻」の作品が並びます。

燃えずに働く「もぐさ」

お灸の「もぐさ」の原料「よもぎ」の語源は、「善燃草」よく燃える草が語源といわれてきました。

お灸のためにじっくり燃える「もぐさ」は、燃えることなく書の世界でも役立っているのです。

英語で、「もぐさ」は「moxa」。

お灸に使う「もぐさ」が、そのままフランス語でもドイツ語でも「moxa」なのです。

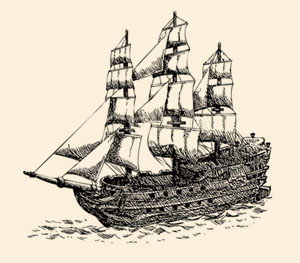

大航海時代の幕開け

15世紀半ばからはじまった大航海時代。

イギリス、オランダ、ポルトガルなどヨーロッパ諸国のアジア進出が盛んになり、日本をはじめアジア諸国から香辛料、お茶、絹織物などの特産物と並んで生活習慣や文化がヨーロッパに伝えられました。

その主役となったのが、17世紀に入り、東アジアに設立したオランダ東インド会社、目的はアジア地域との貿易でした。

ヨーロッパとお灸の出会い

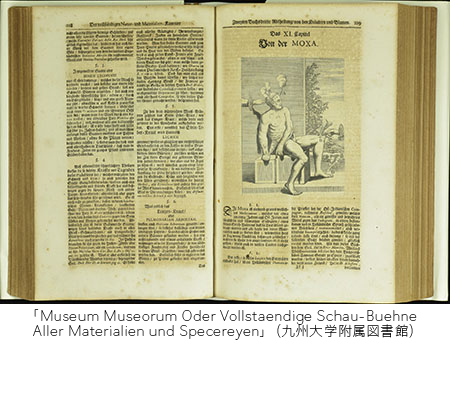

「moxa」という言葉をはじめてヨーロッパに伝えたのは、バタヴィア (ジャカルタ)にあったオランダ東インド会社の牧師、ヘルマン・ブショフでした。

当時中国は海禁政策をとっており、海外との接触をたっていたため、お灸は日本経由でヨーロッパに伝えられたのです。

彼は長年痛風に悩まされ、それまでヨーロッパ人医師の治療を受けていましたが、効果がなく、ある日、痛みにたえかねベトナム人女医のお灸治療を受けたのでした。

そして膝などにお灸をしてもらったところ、痛みは消え、その夜ブショフはぐっすり寝ることができたといいます。

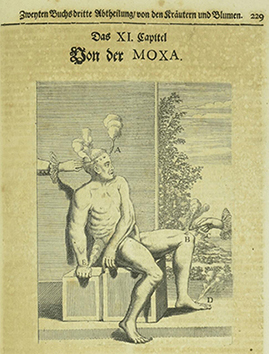

この時の体験を、彼は痛風に悩むヨーロッパの人々に伝えるために、自分の体験について、そして痛風の痛みを和らげてくれた「お灸」とその治療に使われていた「もぐさ」について、会社の医師の助言のもと書物にしたのです。

「moxa」という言葉はこうして生まれた

著書の中でブショフは「お灸に使われた「もぐさ」は、たいていは病気にきく、ウール状でやわらかく、この世で最も尊いある草から作られるが、その草は秘密にされている」と記していることでもわかるように、ブショフにとってお灸治療より肌に置かれて燃える「もぐさ」の印象がとても強かったようで、和名「もぐさ」という言葉をそのままアルファベットで表記したため、「moxa」という言葉が誕生したのです。

「moxa」の人気

そして彼の著書は、痛風に悩む人が多かったヨーロッパで大変な評判となり、オランダ語についで、英語、ドイツ語にも翻訳され、広まるにつれお灸に使う「もぐさ」は世界で「moxa」と呼ばれるようになったのです。

ヨーロッパで「もぐさ」はとても高価で取引されるようになり、19世紀まで「moxa」は痛風の治療の主役として「moxa」が使われていました。こうして「moxa」は世界の辞書に表記される共通語となったのです。

お灸の原料「もぐさ」は「よもぎ」から作られます。

「よもぎ」は、日が沈むと全体が銀白色に見えます。夜の間は、葉を閉じるため葉の裏が見えているのです。

「よもぎ」の原産地は、中央アジアの乾燥地帯とされ、昼間 炎熱の砂漠は夜になると、放射冷却によってぐんと冷え込むので、葉の温度が下がるのを防ぐため、夜になると葉を閉じる習性を身につけたのです。

植物の葉の裏には、気孔と呼ばれる呼吸するための穴が無数にあり、呼吸とともに気孔からは葉の水分も放出します。

砂漠を生きるために「よもぎ」は、この葉の裏をびっしりとロウ成分を含んだ白い綿毛でおおっています。

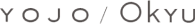

この綿毛、顕微鏡で見ると毛が途中でT字型の形状に分かれ、綿毛はより密にして気孔からの水分の蒸発を防いでいます。

この周到な仕組みを身につけたことで「よもぎ」は、どんな荒野でも生きることが可能となり世界中にひろがってきたのです。

灸は北方より来たる

中国最古の医書『黄帝内経(こうていだいけい)』には、「灸は北方より来る」との一節があります。

きびしい寒さの中国北方の荒野でも芽を出し生きる「よもぎ」は、北方の騎馬放牧民にとって古くからとても身近な存在でした。

その「よもぎ」の強い香りは、邪気をはらうとされ、また「よもぎ」を治療にも使うなかで発達したのがお灸のはじまりとされているのです。

「もぐさ」に含まれるロウ成分

お灸に使われる「もぐさ」は乾燥させた「よもぎ」からつくられます。

砂漠に生きるために「よもぎ」が、身につけたロウ成分を含んだ「よもぎ」の葉は、火をつけてもパット燃えあがることはありません。

その理由は、ローソクと同じように、火をつけると炎の大きさがずっと一定の大きさで燃え続けるロウ成分にあります。「もぐさ」はローソクと同じように、一定の温度を保ちながらゆっくり燃えることからお灸に最適なのです。

「よもぎ」の名前の由来に「善燃草」よくもえるくさがあります。

これはお灸に使う「もぐさ」の原料として、その燃え具合がいいことから名づけられたともいわれています。