お灸事典

お灸の記録

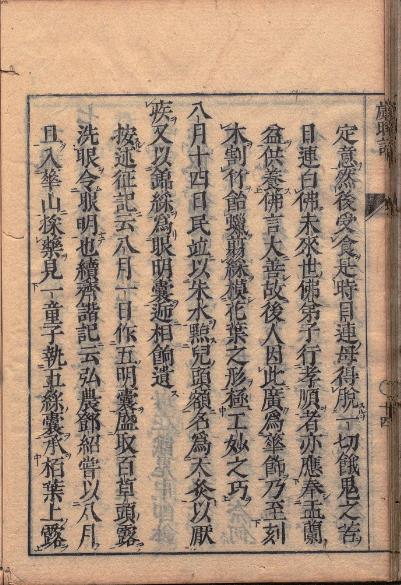

『荊楚歳時記(けいそさいじき)』とは

『荊楚歳時記』は、今の中国・湖北省や湖南省にあたる荊楚(けいそ)と呼ばれる地域で行われていた春夏秋冬の行事や風習、祭り、季節ごとの食べものから薬草の使い方、人々の暮らしと自然との関わりまで1年間を1ヶ月ごとに記した書物。6世紀ごろ、宗懍(そうりん)によって著され、中国ではじめて「歳時記」という言葉が使われた書物といわれています。

奈良時代に伝わった『荊楚歳時記』

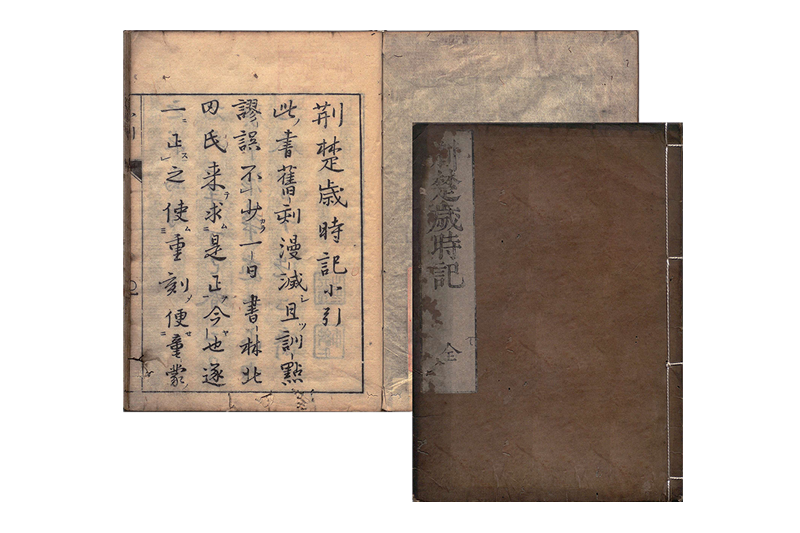

日本には奈良時代ごろに伝わり、中国の年中行事や風習が、当時の日本の宮廷文化に影響を与え、やがて日本独自の季節行事として発展してきたといわれています。その中でも、特に影響が大きかったのが、年に5回ある季節の節目の日に行われる伝統行事「五節句(ごせっく)」で、今でも私たちの暮らしの中にしっかりと受け継がれています。

五節句とは、1月7日一年の健康を祈って、おかゆを食べる「七草がゆ」、3月3日女の子の健やかな成長を願い祝う「桃の節句(ひなまつり)」、5月5日男の子の成長を祝う「こどもの日」、7月7日の織姫と彦星の伝説「七夕」、現在はあまり知られていませんが9月9日菊を用いて長寿を願う「菊の節句」のこと。

そして、『荊楚歳時記』には、五節句以外にもお灸の原料「よもぎ」や、お灸に関する記述も登場します。

五月五日 よもぎの人形(ひとがた)を門戸に懸げる

『荊楚歳時記』には、5月5日の風習として、「よもぎ」を束ねたものを家の門戸にかけることが記されています。この風習は、「よもぎ」のもつ強い香りや薬効によって、邪気や災いをはらう魔除けの力があると信じられていたのです。

八月一日 小児に天灸(てんきゅう)を施し、眼明襄(がんめいじょう)を為る

『荊楚歳時記』には、今ではあまり知られていない、カラダを整える伝統的な知恵がたくさん登場します。そのひとつが、8月1日に子どもに行われていた「天灸」です。子どもの額に朱墨と呼ばれる赤い墨を使って印をつけていました。朱色は古くから魔除けの色とされ、印をつけていたのはツボとされる場所でした。

この赤い印が「天灸(てんきゅう)」と呼ばれ、健康を願い、病気や邪気をはらうと信じられていたのです。

また、人々は、綿や糸で目がよくなりますようにと願いをこめたお守り「眼明襄(がんめいじょう)」を作り、お互いに贈り合っていたようです。

『荊楚歳時記』に記された風習には、季節のうつろいに寄り添いながら、心と身体を整えてきた先人の知恵が息づいています。「よもぎ」のかざりや「天灸」も、そのひとつ。先人たちの知恵から学びながら、昔の人たちが大切にしてきた日々の養生を、これからの暮らしにも取り入れていきたいと思います。

1584年にポルトガルの神父ロレンソ・メヒカが母国に送った手紙には、「日本人は病気になった時に火のボタンを用いる」と記されていました。

「火のボタン」とは「お灸」のこと。「お灸」がはじめて海を渡ってヨーロッパに伝えられた時は、「火のボタン」と呼ばれていたのです。

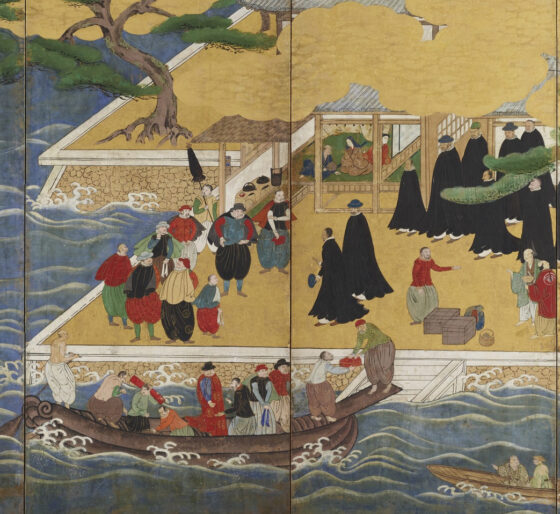

南蛮屏風

「火のボタン」がヨーロッパに紹介された

1550年に長崎の平戸にポルトガル船が来航し、日本とヨーロッパの交易が始まり、キリスト教の布教のため、多くの宣教師が日本にやってきました。

「火のボタン」の手紙には、次のようにつづられています。

「日本人は非常に健康的である。これは温暖な気候による。

日本人は少食で病気の原因となりやすい冷たい水は飲まない。病気になってもほとんど薬は用いず短時間で回復する。ただ日本人は薬草から作った「火のボタン」を用いる。」

常に元気で、病気になってもすぐ回復する日本人の健康を支えているのが「火のボタン」であると「お灸」を紹介したのです。

「火のボタン」はポルトガルにおいて大変興味を持たれ、大きな話題となりました。

「火のボタン」のニュースはさらに詳しく

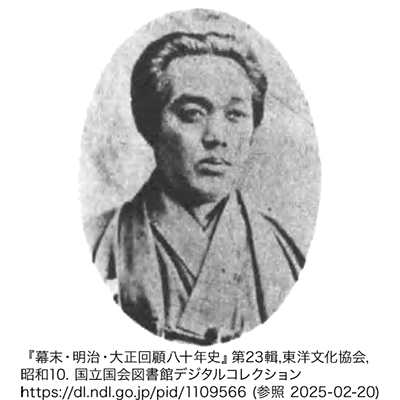

宣教師として30年以上、戦国時代の日本でキリスト教の布教を続け、織田信長、豊臣秀吉から正式に日本での布教の許可を得たルイス・フロイス。

日本での布教活動を通して見た日本についての著書『日本史』や『日欧文化比較』の中で、「火のボタン」について、 「乾燥したある種の薬草を豆粒もしくはザクロ粒くらいにしてその上部に火をつけ肌の上に15個から20個くらい置く」と「お灸」の形状やその使い方まで詳細に記しています。

こうして「火のボタン」と呼ばれた「お灸」は、ヨーロッパにおいて次第にその姿をあらわすようになったのです。

ルイス・フロイス像

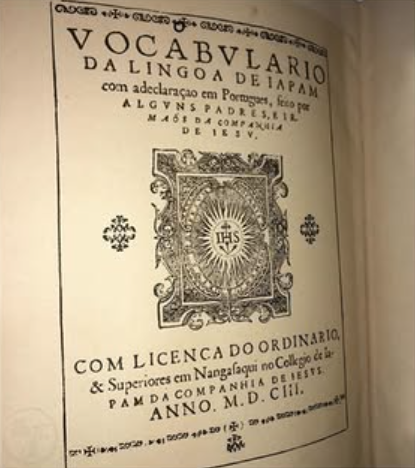

日葡辞書

火ボタンの薬草は「moxa」

さらに、1603年長崎で出版された『日葡辞書(にっぽじしょ)』には、日本語をヘボン式で表記し、その言葉の意味をポルトガル語で説明しています。

その中で、「やいと」「灸治」など、「お灸」に関する言葉と並んで、「火のボタン」に使う薬草として「もぐさ(moxa)」と表記され紹介されたのです。

こうして「火のボタン」としてセンセーショナルにヨーロッパに伝えられた「お灸」は、「もぐさを燃やす」という意味の「灸治療(moxibustion)」となり、現在に至るまで、さまざまな人々の手により世界に広まることになったのです。

南蛮屏風:出典 ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)を加工して作成

ルイス・フロイス像:写真提供 (一社)長崎県観光連盟

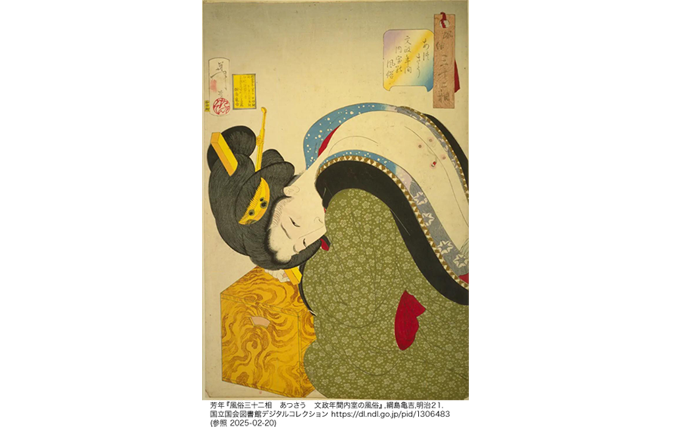

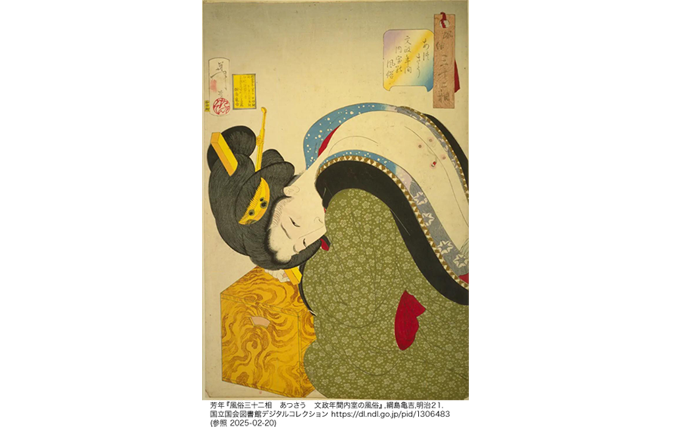

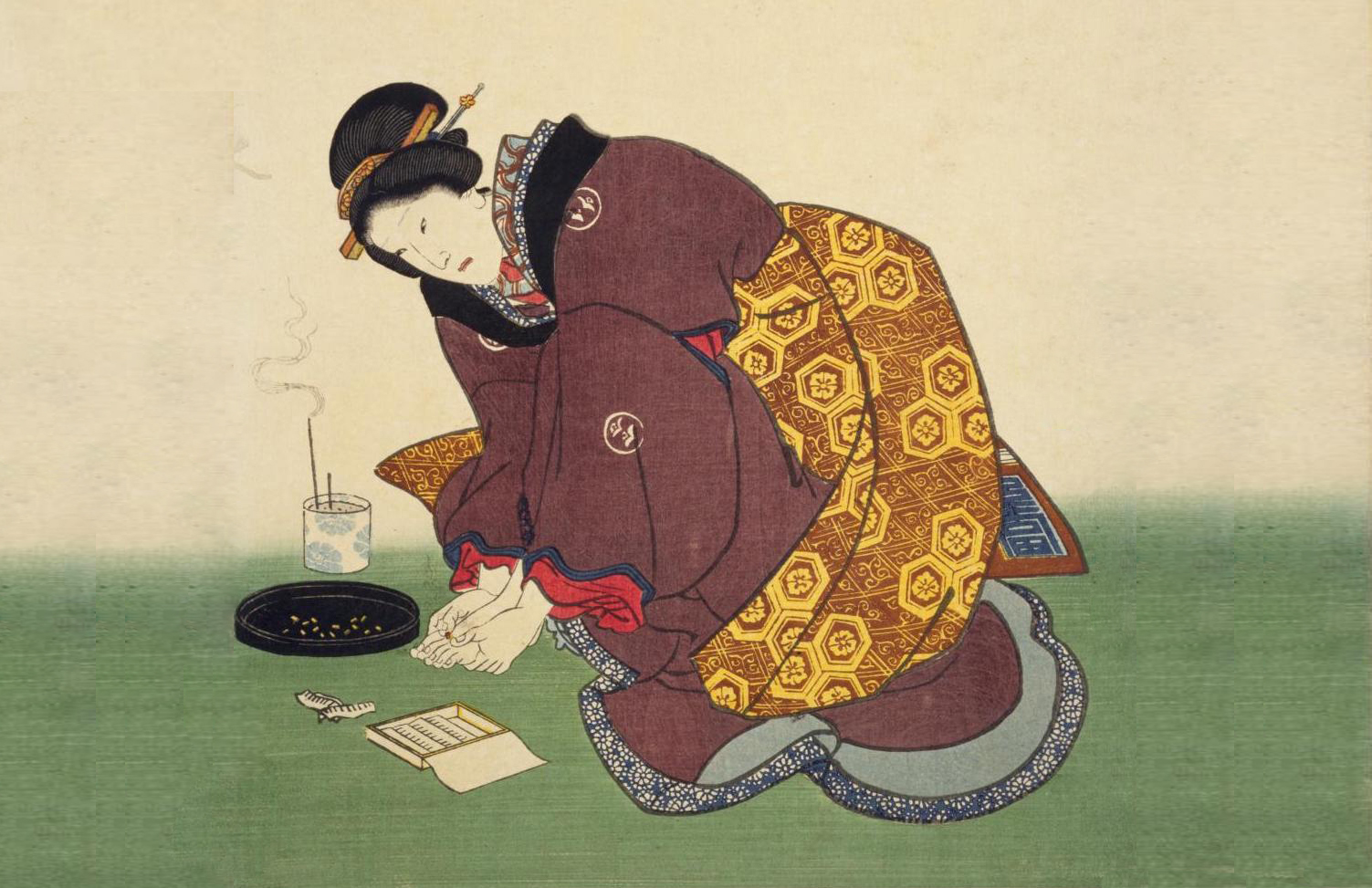

『風俗三十二相』

『風俗三十二相(ふうぞくさんじゅうにそう)』は、浮世絵師の月岡芳年(つきおかよしとし)が明治21年(1888年)に発表した大判錦絵のシリーズ。江戸時代の寛政年間から明治時代に至るまでの各時代のさまざまな階層・年齢の女性たちの姿が全32枚(目録を含むと33枚)で描かれています。

浮世絵師・月岡芳年

月岡芳年は嘉永3年(1850年)に歌川国芳(うたがわ くによし)に入門し、さまざまなジャンルの浮世絵を幅広く描いており、美人画もその一つ。その中でも『風俗三十二相』は後世において芳年の美人画の集大成ともいわれています。

「○○そう」な姿

「三十二相」とは、仏が備えている32の優れた身体的特徴を意味する仏教用語のこと。本作は“そう”という読みに掛けて、「嬉しそう」「眠そう」「あったかそう」といった題名とともに、各作品の女性たちが「○○そう」な姿で描かれています。

あつそう

明治21年(1888年)に描かれた「あつそう 文化年間内室の風俗」は、お灸をする女性を描いた作品です。文化年間は江戸時代後期になり、当時お灸は民間療法として盛んに行われていました。また、「もぐさ」を1回分ずつ小分けにした「切りもぐさ」も登場し、その使いやすさからいっそう人気が高まったといわれています。

作品の女性も「切りもぐさ」を用いて、慣れた様子で着物を前後逆に着て背中を丸めてお灸をする姿からも、日頃からお灸に親しんでいた様子が感じられます。

『風俗三十二相』は、単なる肖像画としての美人画ではなく、女性たちの生き生きとした表情や普段の暮らしを表現した風俗史料としても貴重なものでもあり、この一枚からも日々の暮らしの中でお灸が行われ、愛好されてきたことを伝えてくれます。

“もぐさ せいほうもぐさ・・・

御ひやうばんにあづかるせいほうもぐさ。

外に此るいあまたごされど。かんだかぢ町壱丁めのしんみち。

みますやひやご。市川團十郎もぐさ。かつて下さい。めしませい。”

宝永6年(1709)二代目團十郎は江戸・山村座の「けいせい雲雀山(ひばりやま)」においてもぐさ売りを初演し大当たり、出世作となったのです。

江戸時代のお灸事情

江戸時代になると、お灸は民間療法として広く用いられるようになりました。

そして「もぐさ」を1回分ずつ小分けにして、使いやすくした「切もぐさ」が誕生し、その便利さから、お灸の人気はいっそう高まり、江戸の町にはあちこちに「もぐさ」を売る店が誕生しました。

なかでも人気だったのが神田鍛冶町の「三升屋(みますや)」でした。

「切りもぐさ」に人気の團十郎の名を借りて「團十郎もぐさ」と名づけ、店の屋号も市川家の家紋から「三升屋」としたアイデアが大当たりしたのでした。

二代目團十郎のもぐさ売り誕生

当時、江戸の町では、モノ売りの口上や、せりふで夜が明けるといわれるほどモノ売りが多く、その口上やせりふがしばしば町の話題になっていました。

早口のセリフ回しの面白さを生かしたもぐさ売りが完成し、2代目團十郎の人気は不動のものとなりました。

これを契機に歌舞伎には、モノ売りの演目が次々と登場するようになったのです。

そして、このもぐさ売りの成功は、後に市川家のお家芸として定めされた歌舞伎十八番に、『助六(すけろく)』『勧進帳(かんじんちょう)』『暫(しばらく)』などの荒事と並んで唯一入っている早口でまくしたてるせりふ芸が人気の『外郎売(ういろううり)』の誕生へとつながったのです。

二代目市川團十郎と初代中村竹三郎出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

『せりふ正本』の誕生

二代目團十郎のもぐさ売りは、そのせりふの面白さが評判となったことから、團十郎のせりふを抜書きして、読み物とした『せりふ正本』まで出版されることに。

そして『せりふ正本』は以後、歌舞伎興行に欠かせないものとなったのです。

“むかふ三がい中さじき。下さんじき。ひとだまりのかたぐにも。一かはらけづゝ。

かつてもらわねばならぬ。ゆみや八まん大ぼさつ。ほゝうやまつて。

もぐさ。いらしやりませんか。”

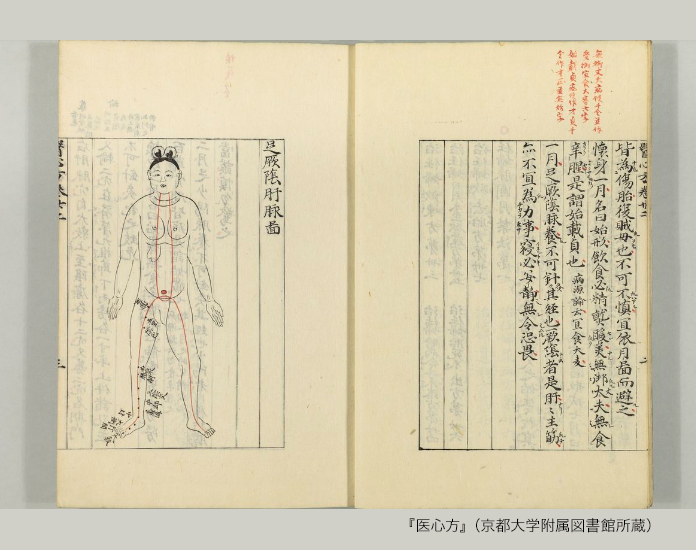

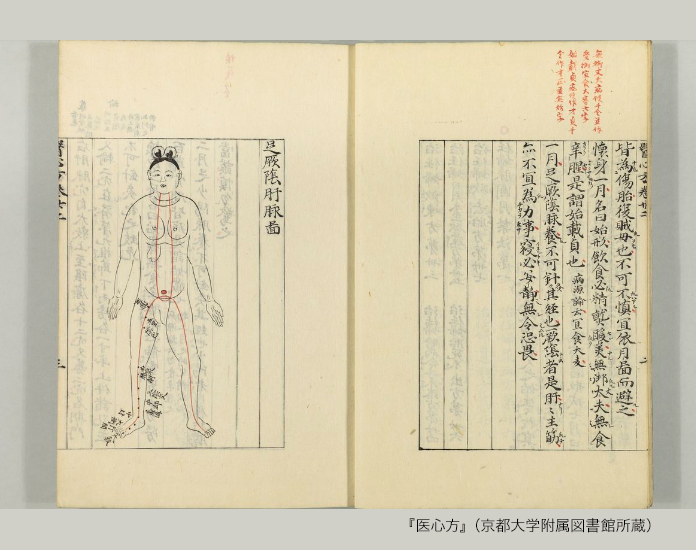

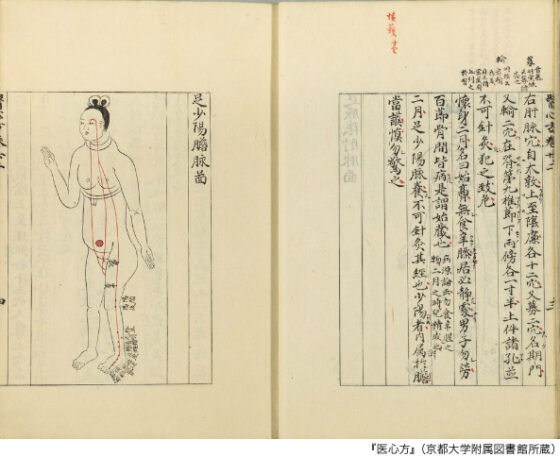

国宝『医心方(いしんぽう)』は、平安中期(984)、当時の天皇につかえる医博士、鍼博士でもあった丹波康頼(たんばのやすより)が編纂(へんさん)し、朝廷に献上した全30巻からなる現存する日本最古の医学書です。

丹波康頼の姿勢

丹波康頼は、遣隋使や遣唐使によって中国から伝えられた有史以来医書をはじめ、鍼灸、天文学、易学、儒教、仏教など200冊以上もの書をひもとき、それらをもとに病気の治療法、生薬、養生などについて記しています。

その第一巻は

康頼はその第1巻に、「医者は治療に臨む時は、精神を統一して、救いを求めるすべての人へ親が子を想うようにせよ。患者の苦しみを我がことのように思いやり、我が身をおしんではならない…」と医者として守るべき「医の倫理」について詳しく述べています。

この記述こそ、単に諸病の紹介とその処方だけではなく『医心方』に託した丹波康頼の「医」に対する深い思いが込められているのです。

第二巻は経穴(けいけつ)の解説

鍼博士でもある丹波康頼は、第2巻『孔穴主治(こうけつしゅじ)』で、鍼灸について多くのページを割いてくわしく記しています。『孔穴主治』とは経穴とその効能のこと。

当時伝えられた660ヶ所の経穴すべてについて、その位置の探し方、症状、「灸三壮」のようにお灸をすえる回数まであげられています。

また、お灸に使う「もぐさ」の大きさについても、その部位や患者によって変えるように、などといった記述があります。

全30巻の症状の多くにお灸が登場

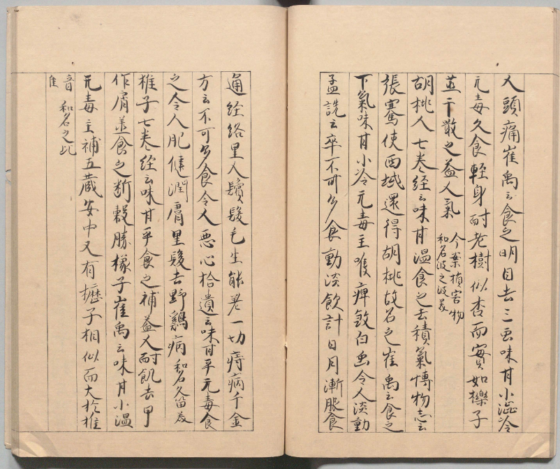

そして第3巻からは、各症状についての治療法があげられています。

眼、耳、鼻、五臓六腑(ごぞうろっぷ)、咳、脚気(かっけ)、婦人諸病、胎教出産、小児などの症状についてだけではなく、美容や美肌、食養生、運動などにも多くのページを割いています。

そして、『医心方』全30巻にうちほとんどにお灸治療があげられています。

平安時代すでに上流階級では鍼灸による医療がひろく行われていたのです。

丹波康頼のめざしたもの

丹波康頼が『医心方』で目指したのは、日本に伝えられたおびただしい中国の「医の文化」を整理し、新しく日本独自の「医の文化」が生まれるためのデータベースを構築することでした。

『医心方』は、1000年以上前に朝廷に献上されたこともあり、長く人目に触れることなく近年まで「幻の書」とされていましたが、今あらためて、平安時代に生きた丹波康頼の確かな視点から『医心方』は国宝に指定されているのです。

江戸時代も中期になると次第に武士にかわり町人が文化の担い手となり、歌舞伎(かぶき)、人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)、文学の浮世草子(うきよぞうし)などが人気を呼び、町人文化が花開いたのです。

錦絵誕生

浮世絵(うきよえ)は、絵師が筆で直接絵を絹や紙に描いた肉筆画(にくひつが)から、鈴木晴信(すずきはるのぶ)が完成させたといわれる木版画による多色刷りとなり、多量に印刷できるようになったことで、一気に広まりました。

色ごとに版木を何枚も使い重ね刷りすることで精巧な美しさをうみだし、錦絵(にしきえ)とも呼ばれるようになったのです。

そして喜多川歌麿(きたがわうたまろ)の『美人画』、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)の『大首絵』、葛飾北斎(かつしかほくさい)のダイナミックな風景画など、浮世絵を代表する作品が次々と生まれました。

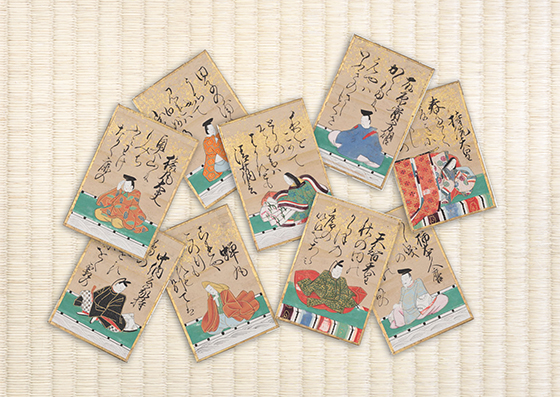

江戸名所百人美女

そして、その頂点とも言うべき安藤広重の『東海道五十三次』と並んで、美人画で知られる歌川国貞(うたがわくにさだ)(三代目歌川豊国(うたがわとよくに))が、円熟期を迎えた70歳頃に発表したのが『江戸名所百人美女(えどめいしょひゃくにんびじょ)』だったのです。

当時、江戸時代を代表する名所を描いたコマ絵と組に合せて、その地のゆかりの女性を百人描きました。

年齢は12歳頃の少女から70歳かと思える老女まで、その職業もさまざまで、吉原の名妓※1(めいぎ)から大店のお内儀(かみ)さん、茶屋の女性、河岸※2(かし)で働く女性など、文字通り当時を代表する美女の姿を描くとともに、髪飾り、女性の仕草、きめ細かな着物の柄などを克明に描いてみせたのです。

『江戸名所百人美女』は、今までいうファッション雑誌のように見られ、大変な評判となったのです。

『鎧のわたし』

『江戸名所百人美女』の中に、『鎧※3(よろい)のわたし』と題する一枚があります。

名所を示す「コマ絵」に描かれた、大商の倉庫が並ぶ、日本橋の川ぞいは江戸の水運の中心地であり、船の往来が多かったため橋ではなく船の渡し場(わたしば)があったのです。

登場する美女は、丸髷※4(まるまげ)姿で、こうした大店のお内儀さんと思われる女性が足にお灸をすえています。女性の前には江戸時代のお灸事情を示す品が並んでいます。

お灸を一回分ごとに小さく切り分けた「切りもぐさ」の箱、黒塗りのお盆には取り出した「切りもぐさ」、そして点火用の線香が煙をあげています。 この「切りもぐさ」と「線香」が、その使いやすさから一気にお灸がひろまった契機となったのです。

浮世絵の『江戸名所百人美女』は、江戸時代お灸が食養生と並んで健康維持に欠かせないものとなったことを示す貴重な資料でもあるのです。

※1名高い芸妓。歌舞などにすぐれた芸者。

※2かわぎしに立つ市場。特に魚市場を言う。

※3地名。日本橋には他に兜(かぶと)町がある。

※4江戸時代から明治時代を通じて最も代表的な既婚女性の髪形。

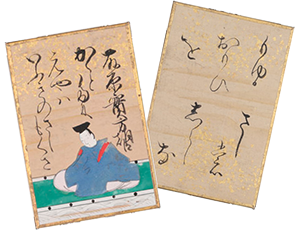

「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」

百人一首にもお灸の「もぐさ」が詠み込まれているのです。

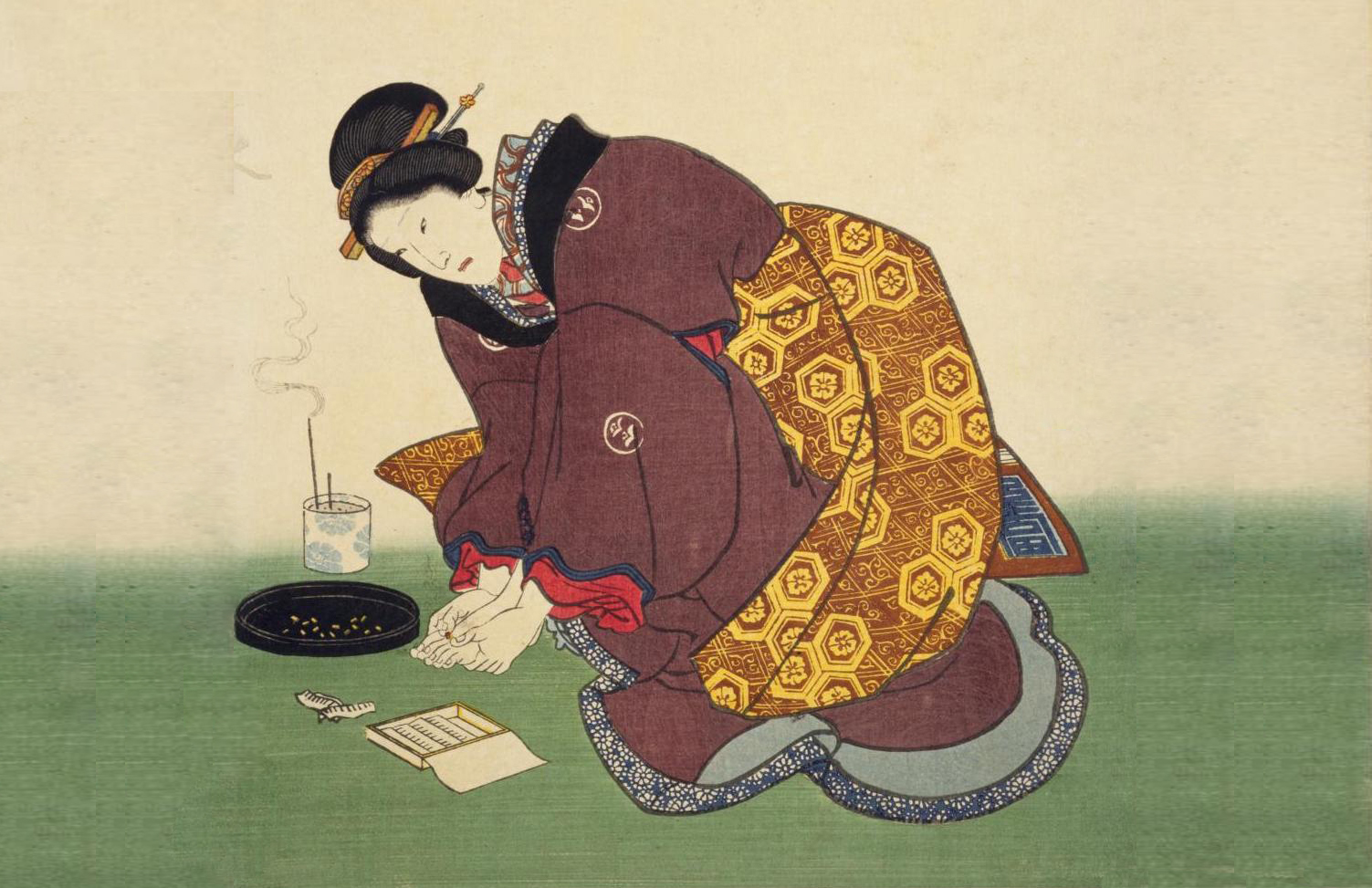

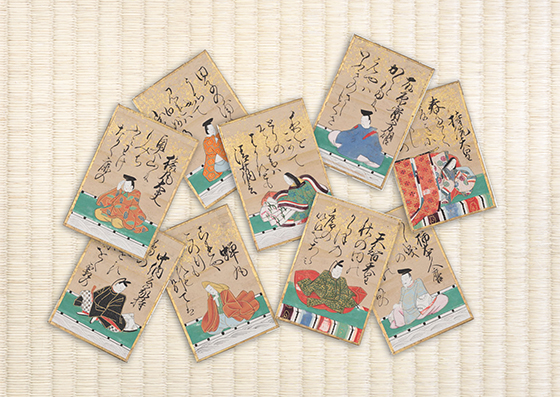

百人一首

百人一首は、鎌倉時代の『新古今和歌集』の選者でもあり、この時代の代表的な歌人 藤原定家が晩年に、万葉の時代から鎌倉時代までの代表的な歌人100人と、その秀歌を集めたもの。

天智天皇の「秋の田の かりほのいほの とまをあらみ わが衣手(ころもで)は 露にぬれつつ」に始まって鎌倉時代の順徳院の「ももしきや 古きのきばの しのぶにも なほあまりある 昔なりけり」までの時代時代を彩った家人と歌が集められています。

小倉百人一首

百人一首が小倉百人一首と呼ばれるのは、百人一首の選定にあたり定家が嵯峨嵐山の小倉山にあった別荘でその作業をしていたことからで、今も嵯峨や嵐山には百人一首ゆかりの地としてあちこちに歌碑が建っています。

かるたになった百人一首

百人一首が、現在のように絵札(読み札)と字札(取り札)からなるかるたのかたちになったのは、江戸時代。 ポルトガルからかるたが伝えられたことがきっかけです。

当時の公家たちに人気となり、百人一首の上の句(5・7・5)を読み札とし、下の句(7・7)を取り札とする百人一首のカルタのかたちが生まれました。

当時の絵札は、金箔や金砂子を散りばめた美しいものでした。

百人一首は恋の歌

百人一首は恋の歌とよく言われますが、100首のうち43首が恋の歌です。

この時代、女性は簾の中、気持ちを伝える手段として歌を送ることが多かったため、百人一首に選ばれた歌にも恋の歌が多いのでした。

かくとだに

恋の歌でよく知られている歌に「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」があります。

詠み人は藤原実方朝臣(ふじわらのさねかた)、かの源氏物語の主人公光源氏のモデルの一人とも伝えられた、恋多き人。

これほどあなたのことを思っているのに言えません。

伊吹山のさしも草のように燃えている私の思いをあなたは知らないでしょうね。

と、思いのたけをお灸に用いるもぐさの火に託して歌っているのです。

さしも草とは、お灸の原料「もぐさ」のこと。 実方朝臣が生きた平安時代中期には、すでに、お灸のもぐさが燃える火に自分の燃える気持ちを託して歌にするほど、よくお灸が使われていたのです。

百人一首の選者である藤原定家の残した日記『明月記』にも、お灸のことが記されています。

百人一首の聖地 近江神宮

滋賀県大津市の近江神宮は、百人一首の一番にあげられている天智天皇を祭神としていることもあって、今では百人一首の聖地とされ、毎年7月に行われる(全国高等学校かるた選手権大会)は、かるた甲子園として知られています。

“上古の人は皆100歳まで生き、

しかも動作も衰えなかったと聞いているなぜ?”

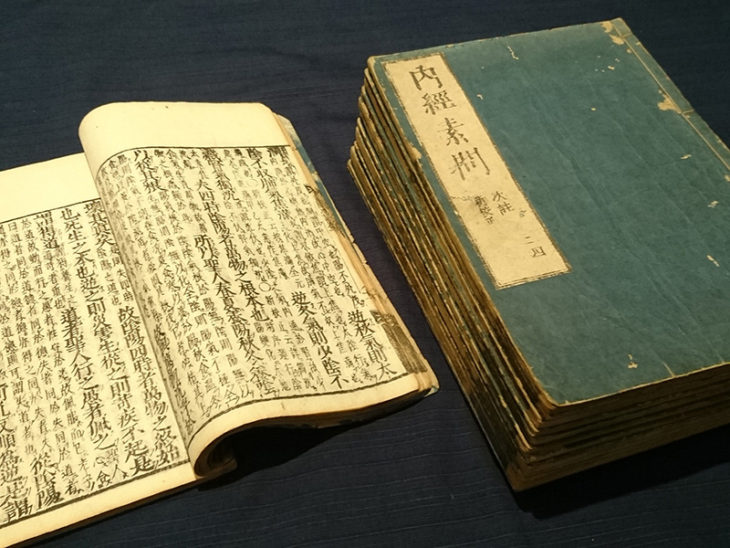

『黄帝内経』のなりたち

東洋医学の原点というべき書『黄帝内経』は、中国を統治した最初の帝 黄帝(こうてい)が、師である岐伯(きはく)をはじめ6人の医者との健康、病気、鍼灸、日常生活などを問答形式で展開しています。

そして語り継がれたこの問答は、紀元前200年頃に中国古代医学を体系的に構成『黄帝内経』としてまとめられました。

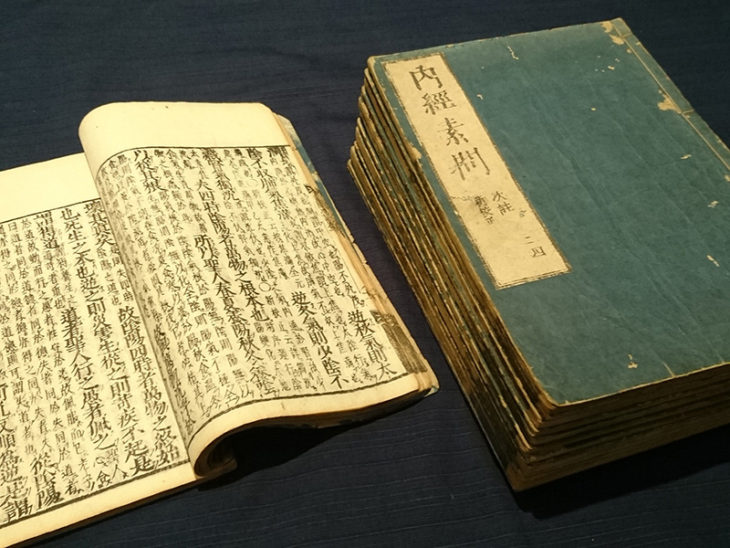

『黄帝内経 素問・霊枢』

『黄帝内経』は、生理、病理、衛生など基礎医学理論の『素問(そもん)』と経絡、経穴など鍼灸をはじめとした治療について記された『霊枢(れいすう)』からなっていると考えられています。

『霊枢』には『黄帝内経』以前には、点として存在していた経穴を線として考え、経絡として互いにつながっているという視点でとらえています。

2000年前にほぼ確立されたと言われ、その内容は今の時代にもつづいているのです。

養生とは

そして、『黄帝内経』にはいかに健康に生きるかの養生の知恵もつまっています。

養生とは、人間と自然との調和。

四季の気象の変化に適切に順応し、熱さ寒さにも上手に適応する。

喜怒哀楽の感情を動かさないようにして、日常生活を安穏に過ごす。

調和のある生活をつづけることで病の原因となる不正な邪気もやってこず、健康で長寿を保つことができるといわれています。

今、養生の基本とされているすべてがこの『黄帝内経』には記されているのです。

2000年という時をこえ国をこえて、広く人々の健康を支えつづける『黄帝内経』は今も、東洋医学のバイブルと言われているのです。

家本誠一 著、黄帝内経 素問訳注 第1巻、医道の日本社、2009年2月、564P

家本誠一 著、黄帝内経 霊枢訳注 第1巻、医道の日本社、2008年4月、463P