お灸事典

お灸の記録

1584年にポルトガルの神父ロレンソ・メヒカが母国に送った手紙には、「日本人は病気になった時に火のボタンを用いる」と記されていました。

「火のボタン」とは「お灸」のこと。「お灸」がはじめて海を渡ってヨーロッパに伝えられた時は、「火のボタン」と呼ばれていたのです。

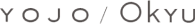

南蛮屏風

「火のボタン」がヨーロッパに紹介された

1550年に長崎の平戸にポルトガル船が来航し、日本とヨーロッパの交易が始まり、キリスト教の布教のため、多くの宣教師が日本にやってきました。

「火のボタン」の手紙には、次のようにつづられています。

「日本人は非常に健康的である。これは温暖な気候による。

日本人は少食で病気の原因となりやすい冷たい水は飲まない。病気になってもほとんど薬は用いず短時間で回復する。ただ日本人は薬草から作った「火のボタン」を用いる。」

常に元気で、病気になってもすぐ回復する日本人の健康を支えているのが「火のボタン」であると「お灸」を紹介したのです。

「火のボタン」はポルトガルにおいて大変興味を持たれ、大きな話題となりました。

「火のボタン」のニュースはさらに詳しく

宣教師として30年以上、戦国時代の日本でキリスト教の布教を続け、織田信長、豊臣秀吉から正式に日本での布教の許可を得たルイス・フロイス。

日本での布教活動を通して見た日本についての著書『日本史』や『日欧文化比較』の中で、「火のボタン」について、 「乾燥したある種の薬草を豆粒もしくはザクロ粒くらいにしてその上部に火をつけ肌の上に15個から20個くらい置く」と「お灸」の形状やその使い方まで詳細に記しています。

こうして「火のボタン」と呼ばれた「お灸」は、ヨーロッパにおいて次第にその姿をあらわすようになったのです。

ルイス・フロイス像

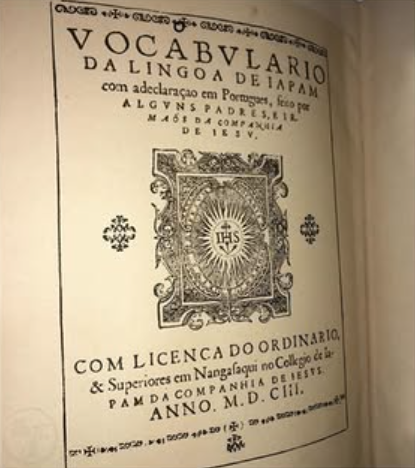

日葡辞書

火ボタンの薬草は「moxa」

さらに、1603年長崎で出版された『日葡辞書(にっぽじしょ)』には、日本語をヘボン式で表記し、その言葉の意味をポルトガル語で説明しています。

その中で、「やいと」「灸治」など、「お灸」に関する言葉と並んで、「火のボタン」に使う薬草として「もぐさ(moxa)」と表記され紹介されたのです。

こうして「火のボタン」としてセンセーショナルにヨーロッパに伝えられた「お灸」は、「もぐさを燃やす」という意味の「灸治療(moxibustion)」となり、現在に至るまで、さまざまな人々の手により世界に広まることになったのです。

南蛮屏風:出典 ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)を加工して作成

ルイス・フロイス像:写真提供 (一社)長崎県観光連盟