お灸事典

3月3日はひな祭り

桃の花もほころぶ春3月。「ひな祭り」に欠かせない「ひし餅」が供えられるようになったのは江戸時代から。

ひな祭りの由来

ひな祭りのひな(雛)とは、本来「ひいな」と読み、小さな紙でつくった人形のことです。

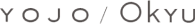

平安時代、貴族の子女たちには、この小さな紙の人形で遊ぶ、「ひいな遊び」が人気でした。

この「ひいな遊び」の人形と、中国から伝えられた宮中の行事である3月3日の上巳の節句(じょうしのせっく)におこなわれていた紙のひとがた(人形)に厄災を託して川に流す上巳の祓(じょうしのはらえ)がひとつになり、後に女の子の成長を願う「ひな祭り」になったと伝えられています。

そしてこの上巳の節句には、宮中では香りが邪気はらうとされる草をつき込んだ草餅を食べる風習がありました。

草餅から「よもぎ餅」

平安時代の草餅は、春の七草のひとつ御形(ごぎょう)とよばれる母子草(ははこぐさ)をつき込んだものでした。

今日食べられている、甘い小豆餡の入った草餅ではなかったのです。

室町時代頃になると、母子草は母と子を一緒につき込むようだからよくないとの声もあり、また古来から邪気をはらう力が強いとされ、香りも良い「よもぎ」をつき込むようになりました。

そしていつしか草餅は「よもぎ餅」と呼ばれるようになったのです。

ひな祭りが盛んになった江戸時代

江戸時代になると、ひな祭りは宮中の行事から民間にひろがるとともに、女の子の誕生を祝う行事となりました。

「ひし餅」は、邪気をはらい強い生命力を持つとされる「よもぎ餅」を縁起のよい菱形にしたのがはじまりです。

そして、繁殖力の強いひしの実をつき込んだ白餅が加わりました。

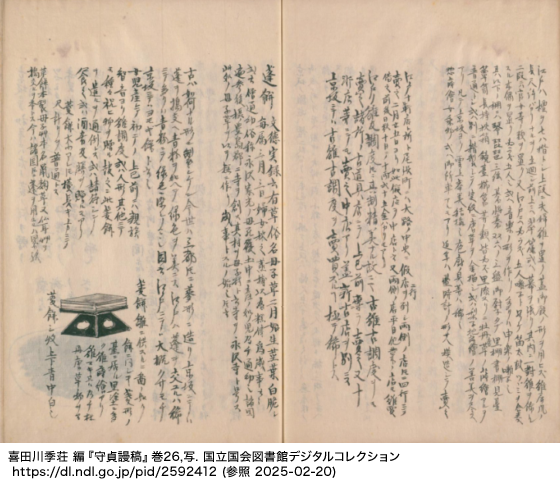

女の子の初めての節句には「上下青、中白」(青は「よもぎ餅」)の三枚の「ひし餅」を重ねて供え配る」と、江戸時代後期の生活辞典『守貞謾稿(もりさだまんこう)』に記されています。

やがて明治時代になり、くちなしで染めた魔除けの色とされる「紅」が加えられ、今日の桃色、白、緑の「ひし餅」になったのです。

「ひし餅」の形が生まれたのは

この「ひし餅」の形が菱形になったのは、古来中国では縁起のよい形とされてきたひしの実の形からきています。

ひしの実には固い殻で鋭いトゲがあることから、災から守る魔除けの働きがあるとされてきました。

その形の由来には他にもいくつかの説がありますが、共通しているのは、「ひな祭り」というお祝いの行事にふさわしく、「ひし餅」にも災いをなくし健康を願うという気持ちが込められているということです。

「ひし餅」の緑は健康、白は子孫繁栄、長寿、赤は魔除けを表しています。

女の子の成長を祝い、末長い幸せを願う「ひな祭り」。

古来、魔除けの働きがあるとされてきた「よもぎ」は、「ひし餅」のルーツとして、今も「ひし餅」の中で大切な役割をになっているのです。