お灸事典

お灸の記録

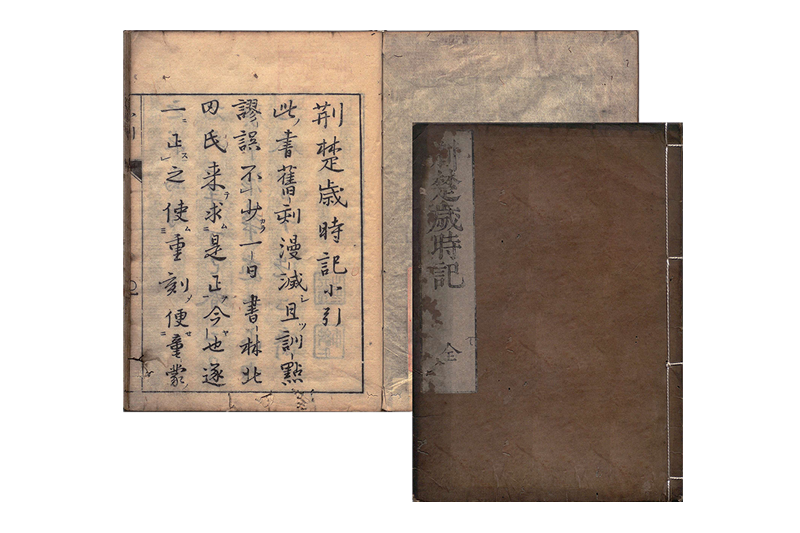

『荊楚歳時記(けいそさいじき)』とは

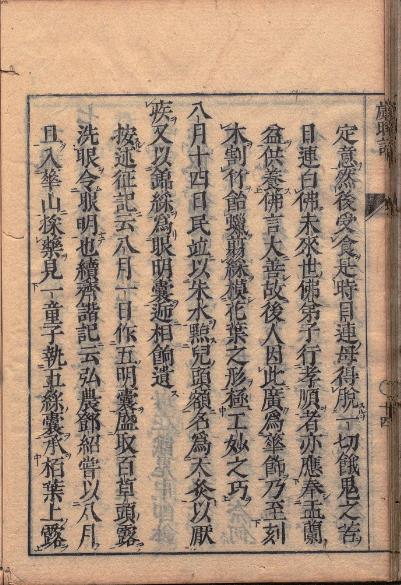

『荊楚歳時記』は、今の中国・湖北省や湖南省にあたる荊楚(けいそ)と呼ばれる地域で行われていた春夏秋冬の行事や風習、祭り、季節ごとの食べものから薬草の使い方、人々の暮らしと自然との関わりまで1年間を1ヶ月ごとに記した書物。6世紀ごろ、宗懍(そうりん)によって著され、中国ではじめて「歳時記」という言葉が使われた書物といわれています。

奈良時代に伝わった『荊楚歳時記』

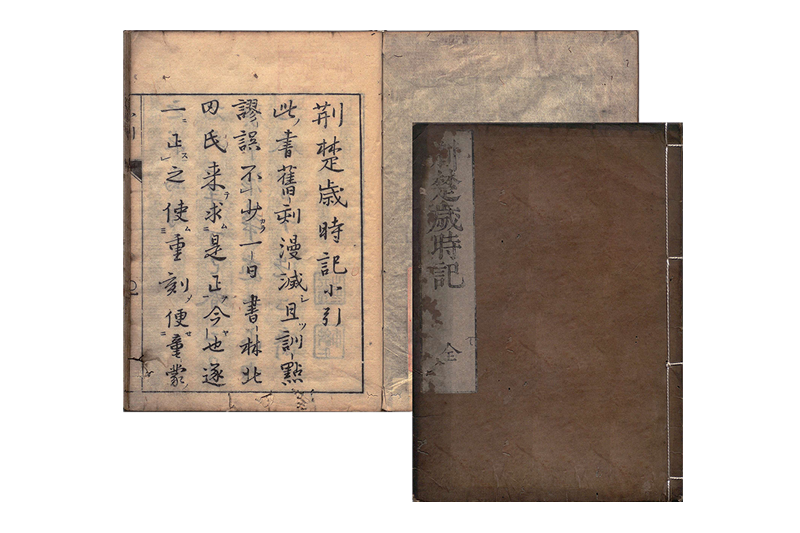

日本には奈良時代ごろに伝わり、中国の年中行事や風習が、当時の日本の宮廷文化に影響を与え、やがて日本独自の季節行事として発展してきたといわれています。その中でも、特に影響が大きかったのが、年に5回ある季節の節目の日に行われる伝統行事「五節句(ごせっく)」で、今でも私たちの暮らしの中にしっかりと受け継がれています。

五節句とは、1月7日一年の健康を祈って、おかゆを食べる「七草がゆ」、3月3日女の子の健やかな成長を願い祝う「桃の節句(ひなまつり)」、5月5日男の子の成長を祝う「こどもの日」、7月7日の織姫と彦星の伝説「七夕」、現在はあまり知られていませんが9月9日菊を用いて長寿を願う「菊の節句」のこと。

そして、『荊楚歳時記』には、五節句以外にもお灸の原料「よもぎ」や、お灸に関する記述も登場します。

五月五日 よもぎの人形(ひとがた)を門戸に懸げる

『荊楚歳時記』には、5月5日の風習として、「よもぎ」を束ねたものを家の門戸にかけることが記されています。この風習は、「よもぎ」のもつ強い香りや薬効によって、邪気や災いをはらう魔除けの力があると信じられていたのです。

八月一日 小児に天灸(てんきゅう)を施し、眼明襄(がんめいじょう)を為る

『荊楚歳時記』には、今ではあまり知られていない、カラダを整える伝統的な知恵がたくさん登場します。そのひとつが、8月1日に子どもに行われていた「天灸」です。子どもの額に朱墨と呼ばれる赤い墨を使って印をつけていました。朱色は古くから魔除けの色とされ、印をつけていたのはツボとされる場所でした。

この赤い印が「天灸(てんきゅう)」と呼ばれ、健康を願い、病気や邪気をはらうと信じられていたのです。

また、人々は、綿や糸で目がよくなりますようにと願いをこめたお守り「眼明襄(がんめいじょう)」を作り、お互いに贈り合っていたようです。

『荊楚歳時記』に記された風習には、季節のうつろいに寄り添いながら、心と身体を整えてきた先人の知恵が息づいています。「よもぎ」のかざりや「天灸」も、そのひとつ。先人たちの知恵から学びながら、昔の人たちが大切にしてきた日々の養生を、これからの暮らしにも取り入れていきたいと思います。