お灸事典

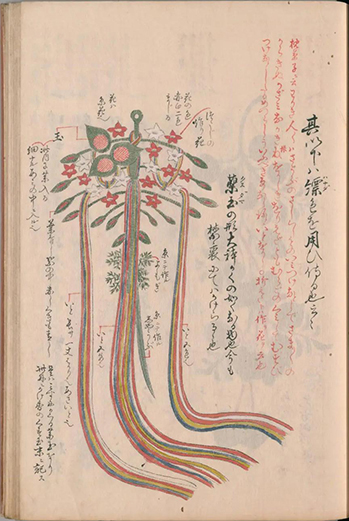

伊勢貞丈『貞丈雑記 4巻』[1],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2565150 (参照 2025-04-23)

「薬玉(くすだま)」とは

「薬玉」は、昔、宮中で5月5日の端午の節句に、邪気をはらい、長寿を願って飾られていました。

はじまりは、蒼朮(そうじゅつ)というキク科の薬草の根茎を乾燥させたものを、お灸の原料である「もぐさ」で包み、網に入れて吊るしたもの。そこに青・赤・黄・白・黒の五色の糸を垂らしたものとされています。

やがて時代とともに形が変わり、麝香(じゃこう)や沈香(じんこう)などの香料を入れた香り袋になり、お灸の原料である「よもぎ」や菖蒲を添え飾られるようになりました。さらに、香りを造花で包んだ、鞠型の「薬玉」へと変化していきました。

五色の糸には、古代中国の五行思想に基づいた意味が込められており、薬草の香りと色の力で災いから身を守ると信じられていたのです。

「薬玉」のはじまり

「薬玉」は、もともと中国から伝わった風習で、『荊楚歳時記(けいそさいじき)』には、“五月五日 長命縷(ちょうめいる)”として記されています。長命縷とは、端午の節句に用いる飾り物で、五色の糸で作られ、腰や腕に身につけるもの。これが、「薬玉」のルーツとされています。

日本には平安時代に伝わり、宮中では柱や几帳(きちょう)、壁などに「薬玉」を飾ったり、身につけたりする風習が広まりました。『蜻蛉日記(かげろうにっき)』、『枕草子』、『源氏物語』などの平安文学にも登場し、当時の人々にとって身近な存在だったことがうかがえます。

渓斎英泉『十二ケ月の内 五月 くす玉』,蔦屋吉蔵. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1304720 (参照 2025-04-23)

現代に受け継がれる「薬玉」のかたち

今では、「薬玉」を端午の節句に飾る風習はあまり見かけなくなりましたが、その華やかさや、邪気を払うという意味合いは、さまざまなかたちで受け継がれています。

たとえば、女子の健やかな成長を願う晴れ着や、祝い着に描かれた薬玉文様。また、運動会や式典のセレモニーでおなじみの「くす玉」も、ルーツは「薬玉」だったのです。

薬玉に使われる薬草「よもぎ」

「薬玉」に欠かせない薬草のひとつがお灸の原料である「よもぎ」。「よもぎ」はその強い香りと生命力で厄除け、魔除けの植物としても親しまれてきました。さらにヨーロッパでも悪魔払いの魔法の草として知られ、世界各地で重宝されてきました。

お灸や草餅、お茶、お酒に使われるほか、入浴剤や化粧品、虫よけ、草木染めの材料としても活用される「よもぎ」。何千年も前から人々の暮らしに深く関わってきたその存在には、先人たちの智恵に触れる、奥深い魅力を感じます。