お灸事典

お灸を愛した偉人

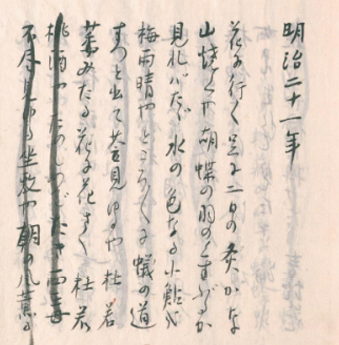

“花に行く足に二日の灸(やいと)かな”

愛媛県松山市に生まれた正岡子規は、明治時代を代表する文学者の一人。

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」という彼が残した俳句を、きっと誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

俳句、随筆、評論など、さまざまな分野で革新をもたらし、ありのままを描写する写生文という表現スタイルを確立するなど、34年という短い人生の中で残した功績は大きく、のちの近代文学に多大な影響を与えました。

子規は生涯のうちに2万以上もの俳句を詠んだといわれ、その中にはお灸に関する俳句が19句も残されています。前述の一句がその一つ。

“花に行く足に二日の灸(やいと)かな”

俳句の春の季語として用いられた「二日灸」。二日灸とは、旧暦の2月2日、8月2日にお灸をすると効果が倍になり、その年を無病息災で過ごせると考えられていました。まだまだ寒い冬の時期にお灸をし、健やかに春を迎えて花見に行くのを楽しみにしている気持ちが伝わってくる一句です。

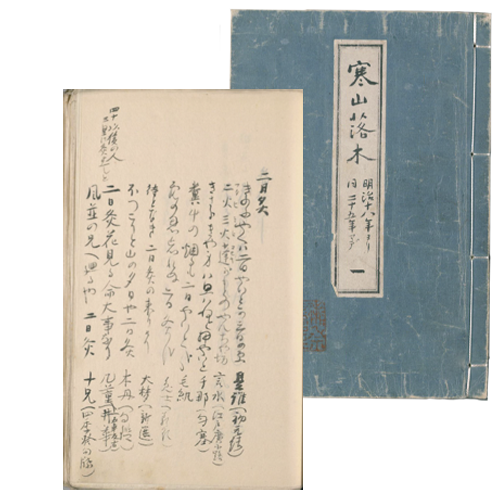

そして、子規の幼少期の思い出とお灸が重なり合う一句もあります。

“婆々様の顔をしぞ思ふ二日灸”

“二日灸ばゞ様の顔ありありと”

子規が子どもの頃から東京へ遊学する時まで、子規をことさらかわいがって育てたおばあさん(曽祖父の後添い)から二日灸をしてもらうのが習わしだったとか。小さな頃は痛さに耐えていたお灸も、大人になった今ではおばあさんの顔とともに思い出す懐かしいひとときだったのでしょう。

また、お灸に使われる蓬(よもぎ)は春に芽吹く植物であり、春の季語。子規の句の中には、蓬とお灸とを絡めて詠んだ句もあり、楽しげな様子が伝わってきます。

“草餅のこゝは灸の名所哉”

“灸にする餅にする蓬摘みにけり”

子規の日々の暮らしの中でお灸は体を癒すだけでなく、心も癒し、季節の訪れを告げる大切なものだったに違いありません。